Jean-Paul Debeaupuis, Société d'Histoire du Vésinet, septembre 2025.

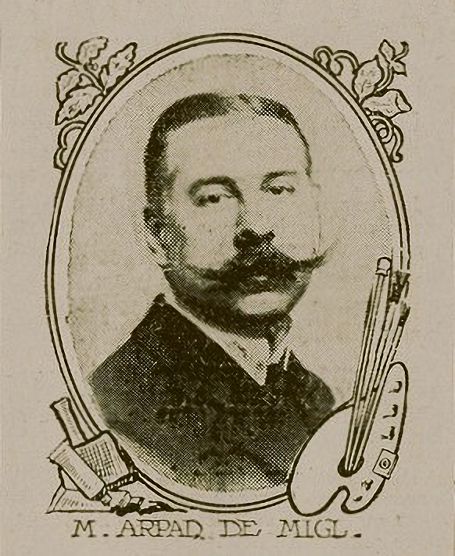

Arpad de Migl (1863-1934) peintre artiste

Arpadus Franz Herman (Árpád Ferencz Armin), fils de Johann Nepomuck Migl et de Hermina Rosalia Theresia von Kaszonyi, est né à Berlin (Royaume de Prusse) le 23 avril 1863.

A son baptême qui est célébré le 29 avril 1865, plusieurs personnalités sont citées dans l'acte, comme témoins. Parmi elles, un chambellan du roi de Prusse et un autre chambellan de l'empereur d'Autriche-Hongrie, tous deux des oncles par alliance. En 1863, Berlin est une capitale prussienne en pleine effervescence intellectuelle et sociale, au cœur des transformations qui préfigurent l’unification allemande. La ville, déjà marquée par son rôle politique et militaire, incarne à la fois le dynamisme d’une métropole moderne et les tensions sociales d’un royaume en mutation. Sans qu'on ait pu préciser sa fonction, le père de Arpad, Johann Nepomuck Migl aurait eu une fonction diplomatique. [1]

Sur la couverture du dossier de Légion d'Honneur d'Árpád les ratures, surcharges et commentaires témoignent de la difficulté qu'il y a eu, tout au long de sa vie, de transcrire son nom.

Issu d'une famille de la noblesse Magyare, il a fait l'objet de deux décrets, le premier en date du 10 février 1894 à Berlin, le concernant personnellement pour notifier sa nationalité hongroise, le second en 1908 (rectifié en 1909) l'autorisant, ainsi que sa famille, à prendre pour nom Migl de Kaszony dans un souci de simplification « à l'international ». [2]

Pour l'état civil français, il sera Arpad François Armand MIGL de KASZONY. Mais notre peintre, installé en France depuis les années 1870, a choisi une fois pour toutes de signer ses toiles Arpad de Migl, c'est la forme que nous retiendrons. On pourra s'étonner de la surprenante fantaisie dont font preuve les galeristes et les marchands de tableaux pour mentionner son nom.

Signature d'Arpad de Migl dans sa forme la plus courante.

On la rencontre aussi avec seulement l'initiale du prénom.

Au Vésinet, un résident du nom de de Migl figure dans les annuaires dès la première édition en 1882 et, comme propriétaire, dans celles de 1892, 1904 et 1908, toujours au 8 avenue du Chemin-de-fer-rive-droite. De son côté, Arpad de Migl mentionne cette adresse au Vésinet avec celles de son atelier (45 avenue de Villiers, Paris 17e) et de son domicile parisien (6 rue Miromesnil, Paris, 8e).

L'achat de la maison a été conclu par le frère aîné d'Arpad, à Paris en mai 1878 [3]. Les vendeurs sont M. et Mme Ester (marchands de chaussures à Paris) et l'acheteur est désigné comme Aladar Kalmanitus de Migl de Kaszonyi, sans profession, sujet hongrois. Le bien (qui a déjà changé deux fois de propriétaires depuis sa construction) est décrit comme :

… Une maison sise au Vésinet, avenue du Chemin-de-Fer rive droite, n°8, élevée sur caves, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage avec grenier au-dessus, couvert en ardoises, jardin devant et cabinets d'aisances ; le tout d'une contenance superficielle de six cent quatre-vingt-dix-neuf mètres trente-deux centièmes, tient d'un côté et sur une longueur de trente-sept mètres douze centimètres à Madame veuve Claye, d'autre côté à la rue du Chemin-de-Fer, d'un bout et sur une longueur de vingt-six mètres quarante-quatre centimètres à M. Havard, et d'autre bout sur le devant de la rue Latérale. Moyennant, outre les charges, le prix principal de dix-huit mille cinq cents francs ...

La parcelle correspond bien au lot 299 du Village [699,39 m²] du lotissement général de la Société Pallu & Cie. On verra plus loin que cette maison a abrité les trois frères Migl de Kaszony : Aladar, Arpad et Hugo. Le cadastre n'apporte pas de complément de réponse puisqu'il n'y figure pas de prénom et une seule adresse : 6 rue de Miromesnil, adresse commune aux trois frères jusqu'au mariage d'Arpad. Aladar (1851-1925) et Hugo (1861-1946), tous deux célibataires et « sans profession » (Hugo est licencié en droit), y résideront en villégiature durant toute leur vie.

La mention des œuvres d'Arpad de Migl dans les chroniques artistiques de la presse parisienne apparaît en 1894 mais, au Vésinet, on a déjà pu apprécier son talent de dessinateur : dans un article de la presse locale, on apprends que « ... pour terminer la série des toasts [après l'inauguration du Kiosque Hériot en 1891] un membre exécutant de La Concorde a porté la santé de M. de Migl, l'artiste grâce au talent duquel une reproduction du kiosque a pu être faite en tête des programmes du concert et grâce auquel il a été ainsi permis d'emporter un souvenir de cette fête. » [4]

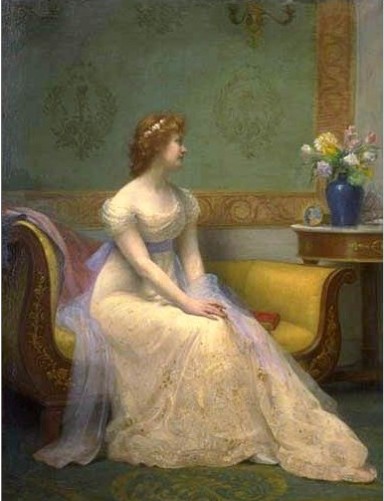

On connaît quelques-unes de ses peintures dont certaines font encore l'objet de reproductions commercialisées ou de ventes aux enchères dans une période récente. Le style du peintre, à l'extrême opposé de l'impressionnisme, est très académique et l'on ne connaît guère que ses portraits de femmes, très élégantes et très posées.

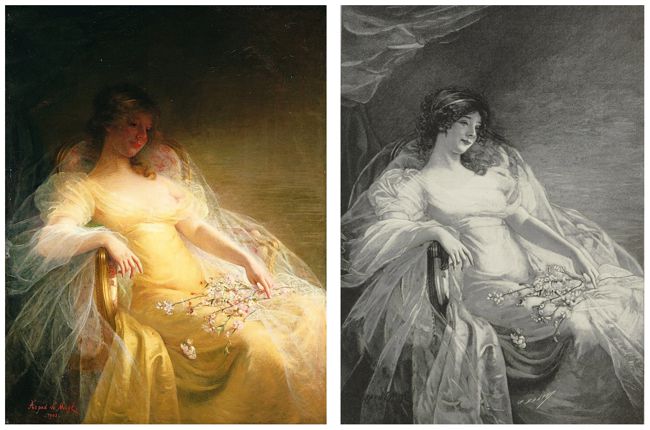

« Éveil de printemps », peinture à l'huile sur toile de Arpad de Migl (1903).

Musée municipal de Cambrai et la gravure de Charles Baude publiée dans L'Illustration (26 mars 1904).

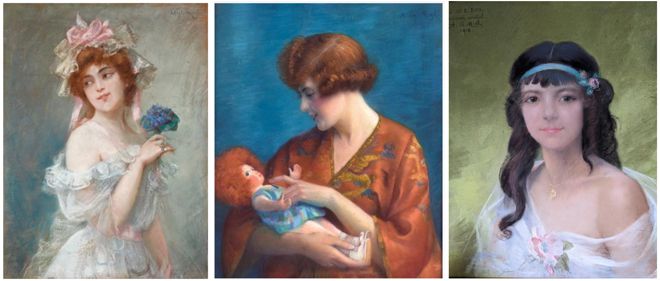

Aquarelle et pastels de Arpad de Migl

Le bouquet de violettes (~1898) ; La femme à la poupée (1920) ; jeune fille au ruban bleu (1918) [5]

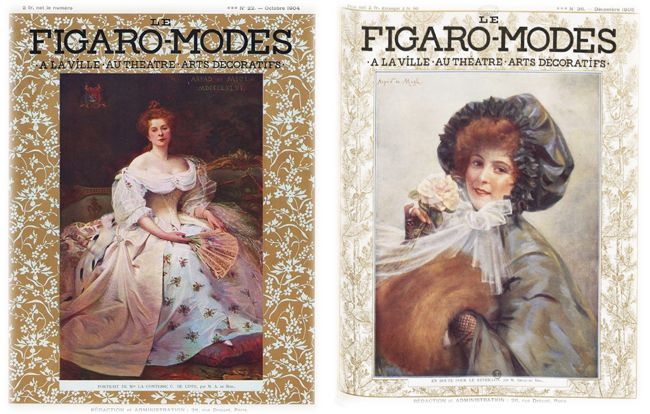

Œuvres de Arpad de Migl présentées en couverture de la revue Le Figaro–Modes

Portrait de Mme la comtesse de Lippe, Le Figaro-Modes n°22, octobre 1904 et En route pour le réveillon, Le Figaro-Modes n°36, décembre 1905.

… la figure juvénile et souriante de cette mignonne et délicieuse petite personne si gentiment encapuchonnée attire et retient devant les vitrines des libraires et les kiosques :

c'est un joli succès pour le peintre, Arpad de Migl. [6]

En 1901, Arpad de Migl s'entremet pour obtenir la participation d'artistes français (peintres et sculpteurs) à l'exposition nationale de Budapest, mais sans grand succès.

En 1904, une de ses œuvres fait la couverture du Figaro-Modes. C'est le portrait de Mme la comtesse de Lippe (médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900). Il y aura une autre couverture l'année suivante (ci-dessus).

En 1908, il est fait chevalier de la Légion d'Honneur au titre des Affaires Étrangères et au motif qu'il « aurait servi les intérêts de nos artistes français avec le plus grand dévouement aux expositions de Budapest et de Vienne.» La proposition du ministre est justifiée en outre par le fait que le récipiendaire fut délégué de la section hongroise à l'Exposition du Salon National de Budapest en 1901 et qu'il a été récompensé au Salon et à l'Exposition Universelle de Paris en 1900 (médaille de bronze).

L'édition parisienne du New York Herald lui consacre un article illustré du portrait de l'artiste à l'occasion de sa décoration. [7]

M. Arpad de Migl est un artiste étranger au talent très français qui vient, du reste, d'être décoré de la Légion d'Honneur, non seulement à titre de peintre, mais aussi pour le précieux concours qu'il a prêté aux artistes français dans différentes expositions, notamment à Vienne et à Budapest.

Peintre de figures et de portraits, l'œuvre dernière de M. Arpad de Migl, qu'il destine au prochain Salon, est une idéale figure de jeune fille dont la chevelure blonde et les épaules sont en partie voilées par un nuage de mousseline blanche et rose ; elle tient sur ses genoux une gerbe de fleurs. Il y a dans ce tableau une grande fraîcheur de coloris et une remarquable souplesse d'exécution en même temps qu'une belle qualité de matière.

Comme je complimentais l'artiste à ce sujet : «Je n'ai qu'un faible mérite à cela » répliqua M. Arpad de Migl, « car c'est à M. Tony Robert-Fleury que je dois le secret et je l'emploie depuis plusieurs années. Il s'agit simplement de l'usage de certaines huiles, et dans l'adjonction de quelques ingrédients dans les couleurs. Un des premiers soins de l'artiste doit être cette recherche, ce souci de la matière qu'avaient les anciens et qui assure aux tableaux toutes les chances de conservation. »

J'ai revu, en effet, chez cet artiste un tableau qu'il avait exposé il y a une douzaine d'années. Il représente une jeune femme en robe de tulle blanc Empire, décolletée, avec écharpe mauve, assise dans un salon Directoire près d'une table couverte de fleurs, et je l'ai trouvé d'une fraîcheur et d'une actualité telles qu'il semblait fait d'hier. M. Arpad de Migl commence un grand portrait de deux jeunes garçons, mais il ne pense pas pouvoir le finir pour le Salon.

La femme rêveuse (~1897)

... une jeune femme en robe de tulle blanc Empire, décolletée, avec écharpe mauve,

assise dans un salon Directoire près d'une table couverte de fleurs,...

La même année 1908, Arpad épouse à Paris (17e) une jeune veuve du Vésinet, Marie-Louise Sallès, née Vaillant (la cérémonie religieuse est célébrée en la chapelle paroissiale de Saint-Honoré d'Eylau). La mariée est mère de trois jeunes enfants, Berthe (12 ans), Fernand Maurice (10 ans) et Édouard Émile (9 ans). Ils sont les héritiers de la villa Beau-Chêne mais le couple ne l'habitera pas. Il est domicilié à Paris, 12 avenue Bugeaud (16e) où une fille Hermine naîtra le 17 avril 1909 et la grande demeure du Vésinet sera mise en location durant une quinzaine d'années.[8]

Quand survient la guerre, les frères Migl de Kaszony, ressortissants « Allemands », sont placés en détention dans un camp de concentration (c'est le terme usité) destiné aux civils allemands (Allemands, Austro-hongrois, Turcs) situé en Vendée près des Sables d'Olonne et leurs biens, parmi lesquels la maison du Vésinet (biens et immeuble) sont mis sous séquestre (ordonnance du président du tribunal civil de Versailles). La femme d'Arpad, Marie-Louise (Française d'origine et mère de trois enfants français), demande au juge des référés l'autorisation d'occuper avec ses enfants, et malgré le séquestre, l'appartement qu'elle habitait avec son mari et qu'elle a contribué à meubler. Satisfaction lui est donnée. [9]

Arpad, est remis en liberté après un mois de détention, au grand dam de certains « patriotes » : son dossier de Légion d'Honneur conserve une lettre de dénonciation signée un groupe d'habitants, scandalisés de voir ce Boche se pavaner avec son ruban rouge et s'en indignent auprès du grand Chancelier de l'Ordre. Leur prose témoigne d'une évidente ignorance ou d'une grande volonté de nuire.

En 1922, Arpad de Migl obtient la naturalisation française. M. et Mme de Migl fréquentent la high life parisienne, Mme de Migl est photographiée dans les revues féminines pour les concours d'élégance.

En 1923, tous les enfants Sallès ont atteint la majorité, Beau-Chêne est vendu et certains membres de la famille iront faire leur vie en Algérie.[10]

En 1925, Aladar de Migl meurt à Paris, 6 rue de Miromesnil et en 1934, c'est au tour d'Arpad qui meurt le 30 mars 1934 à Neuilly-sur-Seine (Villa chirurgicale du Bois-de-Boulogne, 7 rue Jacques Dulud). Il est à ce moment domicilié avenue Cardinet (17e). Les obsèques sont célébrées à l'église St-François de Sales et l'inhumation au Père-Lachaise.

Le 25 septembre 1936, à Mercin dans l'Aisne, sa fille unique Hermine épouse Paul Dussaussoy, le fils d'un ancien député du Pas-de-Calais. Son frère Hugo est un des témoins de la mariée. Hugo lui survivra jusqu'en 1946. Il meurt au 6 rue Miromesnil, Paris (8e) le domicile de la famille depuis les années 1880, le 20 décembre. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise comme ses frères Aladar et Arpad et leur mère Herminia. Il semble qu'il ait conservé jusqu'au bout la maison du Vésinet, au 8 avenue du Chemin-de-fer RD devenue avenue Galliéni en 1921. Elle sera vendue en 1949 à une Société Immobilière Le Vésinet-Montesson. Elle existe toujours avec quelques transformations. Pourvue d'un second étage et d'une petite extension, elle a reçu tardivement le nom de Villa Louis.

Madame veuve de Migl, née Marie-Louise Vaillant, meurt le 14 septembre 1955 à Paris (1er) âgée de 88 ans.

****

Notes et sources:

[1] Johann (Jean, Joannes) Nepomuck (Népomène, Népomucène, Heponneck) Migl, sujet du royaume de Hongrie. On ignore le lieu, la date et les circonstances de son décès. Son épouse, Herminia Rosalia Theresa von Kaszonyi, est à Paris en août 1870 avec ses trois fils, Aladar (19 ans) Hugo (10 ans) et Arpad (8 ans). A sa mort, à son domicile à Paris (8e) le 23 juin 1877, elle est veuve et âgée de 44 ans.

[2] Décrets du Ministère de l'Intérieur du Royaume de Hongrie (17 avril 1894 et 27 octobre 1908) sur demande de l'ambassade Impériale Royale d'Autriche-Hongrie à Berlin (30 juin 1909) mentionnés en « indications complémentaires » à l'acte de baptême (valant acte de naissance) traduits en français par un traducteur-juré, en date du 29 septembre 1909.

[3] Contrat passé devant Me Henri Cherrier et Coll., notaires à Paris, le 22 mai 1878. Rubrique des Purges légales de l'Union Libérale et Démocratique de Seine-et-Oise, 23 juin 1878. Arpad est alors élève au Lycée Fontanes (futur Condorcet).

[4] Union des républicains de Seine-et-Oise (Argenteuil) 8 septembre 1891. Le dessin du Kiosque a été plusieurs fois reproduit par la suite.

[5] Exemple de pastels et aquarelle, techniques habituelles de A. de Migl. La Jeune femme au bouquet de violettes (vers 1900) était au catalogue de la Galerie et maison de vente Nagyházi, Budapest, en 2013. Le Portrait de jeune femme à la poupée, souvenir d'enfance, daté de 1920 a été présenté à la 68e Exposition Versaillaise en 1925. Le Portrait d’une jeune femme au bandeau bleu, pastel sur toile signé daté 1918 est dédicacé au peintre Émile Roy que A. de Migl avait rencontré aux Sables d'Olonne après sa détention et dont il a fait le portrait en 1919.

[6] D'après A. Davenay pour Le Figaro (Paris) 28 décembre 1905.

[7] D'après Georges Bal, The New York Herald, Paris, 17 janvier 1908. Plusieurs journaux, reprenant une dépêche erronée, avaient annoncé la décoration de M. Nigel de Kaszougi.

[8] La traduction erronée d'une transcription relevée dans l'Etat-civil Hongrois de Budapest à laissé croire qu'Hermine (Hermina Mária Laura) était née à Budapest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Magyarország). Son acte de naissance (n°464) à l'état-civil du 16e arrondissement de Paris, malgré ses nombreuses mentions marginales, ne laisse aucun doute.

[9] Le Gaulois : littéraire et politique (Paris) 1915-08-28.

[10] Paris-Alger magazine (Alger) 1er décembre 1934 ; Alger-mondain (Alger) 8 décembre 1934.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org