...

Jean-Louis Barrault (1910-1994) homme de théâtre

Acteur français, né au Vésinet, Seine & Oise, le 8 septembre 1910. Répétiteur au collège Chaptal, il suivait, à ses heures de liberté, les cours d'Histoire de l'art de l'École du Louvre, mais il espérait faire du théâtre. Charles Dullin qu'il admirait, le fit débuter à l'Atelier en 1930. Suivirent les années d'apprentissage.

En 1935, Dullin donne à son protégé toute latitude d'adapter une pièce, d'après le célèbre roman de Faulkner Tandis que j'agonise. Barrault la monte lui-même. Il présente une « action scénique » intitulée Autour d'une mère qui frappe Antonin Artaud:

Son spectacle prouve l'action irrésistible du geste [...], il fait de la scène un lieu pathétique et vivant [...] et l'on peut dire que c'est cela le théâtre, ce que Jean-Louis Barrault en a fait.

En 1937, il présente au théâtre Antoine une adaptation de la Numance de Cervantès la guerre civile espagnole faisant écho au spectacle, Barrault connaît alors son premier succès. Puis ce sont Hamlet de Jules Laforgue et La Faim de Knut Hamsun. Jacques Copeau le fait entrer à la Comédie-Française où il monte Phèdre en 1940, puis Les Mal-Aimés de François Mauriac et surtout, en 1943, Le Soulier de satin de Paul Claudel. Barrault ne cessera pas de travailler sur l'œuvre de cet auteur, exceptionnel dans le XXe siècle dramatique.

Homme de théâtre passionné et passionnant, il quitte le Français, ce théâtre doré en emmenant avec lui Madeleine Renaud et toute une équipe. En 1946, il s'installe au théâtre Marigny, où sa compagnie se fixera dix ans et connaîtra des réussites à la mesure de ses ambitions. Déjà, les inventions sont tour à tour faites d'audaces et de facilités. Mais le répertoire est exemplaire: Shakespeare, Eschyle, Claudel, Salacrou, Montherlant, Anouilh, Molière, Calderón, Feydeau, Giraudoux, Tchekhov, Kafka... Barrault s'inscrit alors dans la postérité du Cartel. Il crée une seconde salle, le Petit Marigny, où le public découvre le merveilleux Georges Schéhadé ainsi que Jean Vauthier... La troupe quitte souvent Paris pour de longues tournées à l'étranger sans oublier d'y montrer son succès, La Vie parisienne d'Offenbach.

Barrault semble prendre plaisir à parcourir tout le théâtre, rêvant de « théâtre total ». Animateur dynamique d'un théâtre vivant, il a mis en scène avec un égal bonheur les grands classiques: La Double Inconstance de Marivaux (1946), Bérénice (1955), Andromaque (1962) et aussi Feydeau: Occupe-toi d'Amélie (1948), ou les modernes: La Répétition d'Anouilh (1950), Pour Lucrèce de Giraudoux (1953), L'Orestie d'Eschyle (1955), Henri VI de Shakespeare (1966).

Tout naturellement, quand André Malraux lui donne, en 1959, la direction de l'Odéon, rebaptisé Théâtre de France, il l'inaugure avec la création de Tête d'or de Claudel, bravant les préjugés attachés à cette œuvre réputée impossible et superbe. En 1960, Barrault introduit un « nouveau Ionesco » avec Rhinocéros, puis, en 1963, revient encore à Claudel, dans la simplicité éclatante du Soulier de satin, toujours aussi neuf, vingt ans après. La même année, Madeleine Renaud obtient un triomphe personnel avec Oh les beaux jours de Samuel Beckett monté par Roger Blin. Barrault, chef de troupe, a su s'entourer d'acteurs exceptionnels, au premier rang desquels Madeleine Renaud, Pierre Bertin, Jean Desailly...

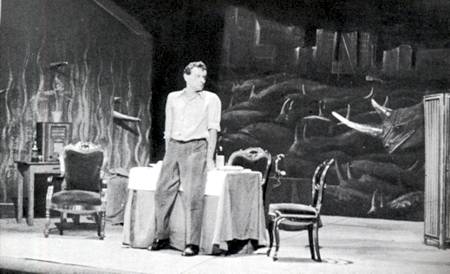

Jean-Louis Barrault dans le rôle de Bérenger,

dans Rhinocéros, de Eugène Ionesco, à l'Odéon-Théâtre de France (1960)

L'énergie, la passion vont faire de l'Odéon de Barrault un théâtre d'une étonnante vitalité. S'attachant à révéler de nouveaux acteurs, il monte, en 1964, Il faut passer par les nuages de François Billetdoux. En 1966, il confie à Blin le soin de monter Les Paravents de Jean Genet, assurant ainsi la présence du théâtre au cœur de l'actualité la plus brûlante la représentation de cette œuvre, qui fait allusion à la guerre d'Algérie et condamne le colonialisme et le racisme, entraîne de violentes manifestations d'intolérance. Peu de temps après, Mai-68 allait livrer l'Odéon aux contestataires de la Sorbonne. Une fois l'événement dépassé, Barrault, naufragé, dépossédé de son théâtre par André Malraux, se retrouve sur le ring d'une salle de catch, l'Élysée-Montmartre, où il donne un jeu dramatique, Rabelais. Il y avait une leçon de persévérance et d'attention au monde dans cette réalisation agitée, sensible aux modes sonores ou visuelles. Barrault plantait en 1972 son chapiteau entre les murs désaffectés de la gare d'Orsay, revenant encore à Claudel (Sous le vent des îles Baléares), et cherchant toujours des auteurs (Isabella Morra, d'André Pieyre de Mandiargues, 1974). À cet animateur hors pair on a reproché de n'avoir pas la rigueur de Vilar, de jouer de toutes les séductions dans le but de plaire. S'il n'est pas un modèle, Barrault est certainement exemplaire. Exemplaires encore la création de Ainsi parlait Zarathoustra (1974) d'après l'œuvre de Nietzsche mettant en scène l'anachorète face aux métamorphoses de l'esprit, celle des Nuits de Paris (1975) de Restif de La Bretonne, de Zadig (1978) d'après Voltaire.

Mais la gare doit devenir le musée du XIXe siècle. La troupe, qui n'est plus constituée que de quelques fidèles, s'installe alors dans le palais de Glace qui devient le théâtre du Rond-Point. La structure du Théâtre d'Orsay, conçue pour être démontable, est reconstituée à l'identique. Une seconde salle de dimension plus restreinte est édifiée en sous-sol, propice à des oeuvres intimistes et à de petites formes. Dans la grande, d'un lieu à l'autre - Orsay et Rond-Point, le même type d'activités se développe, peu différentes de celles de l'Odéon. Reprise des succès: une version longue du Soulier de satin L'Amante anglaise de Duras, mise en scène par Claude Régy un Zadig mis en scène par Barrault qui ne fera pas date, L'Amour de l'amour (1981) d'après des textes d'Apulée, de La Fontaine, de Molière, Les Oiseaux d'Aristophane (1985), spectacle dans lequel il joue, et une anthologie des pièces de Lesage, d'Orneval et Fuselier regroupées sous le titre Théâtre de foire (1986) et adaptées par Dominique Lurcel, qui signe en quelque sorte ses retrouvailles avec le Baptiste des Enfants du paradis (1945), avec le mythe des funambules et des mimes.D'autres textes littéraires ou philosophiques sont adaptés: Ainsi parlait Zarathoustra, Les Nuits de Paris, entre autres. Les dernières grandes créations sont Le Cid, mis en scène par Francis Huster, Angelo tyran de Podoue Madeleine Renaud fait applaudir Oh ! les beaux jours jusqu'à la limite de ses forces.

|

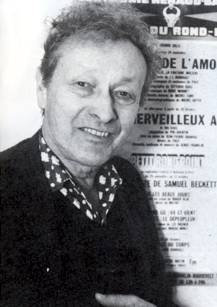

Jean-Louis Barrault en 1985, lors de la représentation de Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo par la Compagnie Renaud-Barrault le 28 février 1985, pour le dixième anniversaire du Centre des Arts & Loisirs, dont la salle principale lui a été dédiée après sa mort en 1994. |

La fin est triste. Si attachés à leur théâtre, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault ne sont pas de ceux qui préparent leur succession. Ils se montrent hostiles, au contraire, à tout dauphin présumé, et le théâtre du Rond-Point a langui avec eux les dernières années. Mais qui aurait osé les déposséder de leur couronne? Hors jeu, on les voyait, passer de longues heures attablés au restaurant, seuls le plus souvent.

Au petit Marigny, Jean-Louis Barrault avait mis en scène et joué, seul, une pièce de Jean Vauthier, Le Personnage combattant. C'est ce qu'il fut toute sa vie.

|

Jean Louis Barrault dans le rôle de Baptiste, personnage inspiré du mime Debureau, dans Les Enfants du Paradis, film de Marcel Carné, 1945, sur un scénario de Jacques Prévert. |

La carrière cinématographique de Jean-Louis Barrault s'est déroulée plus ou moins dans l'ombre de sa carrière théâtrale, bien que le très joli rôle du mime Debureau, dans Les Enfants du Paradis, de Prévert et Carné, ait contribué, plus qu'aucune activité scénique, à le faire connaître à travers le monde. Il a joué successivement dans Les Beaux Jours, de Marc Allégret (1935). dans Sous les yeux d'Occident, du même réalisateur, puis dans Jenny, Police Mondaine, Mademoiselle Docteur, Un Grand Amour de Beethoven (1936) Les Perles de la Couronne, A Nous deux madame la Vie, Mirages, Drôle de Drame, Orage (1937) La Piste du Sud, L'or dans La Montagne, Altitude 3 200 (1938), ainsi que dans des films plus ou moins négligés par les cinéphiles, mais qui présentaient pour l'acteur l'intérêt d'une composition développée: Le Puritain de Jeff Musso, d'après le roman de Liam O'Flaherty (1937) Le destin fabuleux de Désirée Clary, de Sacha Guitry (1942), où il incarne le jeune Bonaparte La Symphonie Fantastique, de Christian-Jaque (1942, il y est Berlioz) L'Ange de la nuit (le rôle d'un aveugle). On voit encore Barrault dans La part de l'ombre, de Jean Delannoy, dans le Cocu magnifique (film adapté de la pièce de Crommelynck) dans D'homme à hommes, de Christian-Jaque et, en 1950, dans La Ronde (la version de Max Ophüls). Dès 1952, les tournées à l'étranger ralentissent beaucoup son activité cinématographique, mais il a interprété en 1961 le rôle principal de l'adaptation de Dr Jekyll et M. Hyde, écrite et réalisée par Jean Renoir sous le titre: le Testament du docteur Cordelier.

Jean-Louis Barrault dans, le Testament du docteur Cordelier,

film de Jean Renoir, 1961.

[...]

Barrault a interprété en 1961 le rôle principal de la désastreuse adaptation de Dr Jekyll et M. Hyde, écrité et réalisée par Jean Renoir sous le titre: Le Testament du Docteur Cordelier (tentative de coproduction cinéma-télévision, qui fut un échec sur tous les plans). Sa force est dans l'énergie nerveuse d'un comédien " habité" pour cette raison première souvent bon, et qui fait de lui un animateur remarquable. Il apporte, au cinéma, une habileté persuasive à entrer dans un registre de rôles si étendu qu'il semble aberrant,., et qui l'est en vérité trop souvent. Il a su revendiquer le modeste et très bel héritage des tréteaux et des foires, mais de l'emphase bavarde de ses nombreuses déclarations se dégage une sorte de " le spectacle c'est moi" , qui est sa faiblesse. L'acuité du jugement s'amenuise dans les entreprises trop dispersées et trop vastes. De même qu'il n'est pas sûr qu'on puisse au théâtre monter également bien Brecht et Claudel, de même regrettera-t-on que les plus ambitieux rôles de Jean-Louis Barrault au cinéma laissent l'impression de dons dispersés, d'exploits qui ne s'additionnent pas.

(Roger Boussinot, 1980)

La même année 1961, Barrault incarnait Louis XI dans un remake du Miracle des loups, entrepris par André Hunnebelle, avec Jean Marais en tête d'affiche. Signalons enfin qu'il a fait une apparition dans le film de Darryl Zanuck: Le Jour le plus long et qu'il interprète Restif de la Bretonne dans La Nuit de Varennes d'Ettore Scola (1982). La lumière du lac de Francesca Comencini (1988) est son dernier film.

Outre des mémoires Souvenirs pour demain, au Seuil, Paris (1972), Jean-Louis Barrault a publié plusieurs ouvrages: Reflexions sur le théâtre, éd. J. Vautrain, Paris (1949) Comme je le pense, Gallimard, Paris (1975) Saisir le présent, Laffont, Paris (1984).

Jean-Louis Barrault est mort à Paris (16e) le 22 janvier 1994.

____________________

Sources:

- Dictionnaire du Cinéma, R. Boussinot,1980. La date de naissance (erronée dans le dictionnaire) a été corrigée.

- Encyclopaedia Universalis, Le Théâtre, 19,

- Universalia, Vies et portraits, 1995.

- G. Bonal, Les Renaud-Barrault : biographie, Seuil, 2000.

- *** (ouvr. coll.) Jean-Louis Barrault 1910-1994, Société d'histoire du théâtre, Paris, 1996.

Société d'Histoire du Vésinet, 2005 • histoire-vesinet.org