D'après la biographie rédigée collectivement par un groupe d'amis [1] Paris, 1903.

Ernest Brunnarius, l'architecte

Ernest Brunnarius, né à Paris, le 10 février 1837, était le septième d’une famille de huit enfants. Vers l’âge de onze ans, ses parents l’envoyèrent au petit collège de Saint-Goarshausen. [2] Dans ce site charmant, où forêts et ruines féodales se mirent dans les flots du Rhin, il passa trois années dont il conserva toujours le plus doux souvenir.

Une méthode rationnelle de travail, maintenant un juste équilibre entre les études et les exercices physiques, permettait aux élèves de cet établissement de développer parallèlement leurs muscles et leur intelligence. Il en rapporta, en même temps que de solides éléments d’instruction, l’usage familier de la langue allemande et de sérieuses notions d’Anglais. La pratique courante de trois langues vivantes lui fut, plus tard, d'un grand secours. Puis, il revint à Paris, et, après quelques années d’études au collège Turgot, il entra à l’école des Beaux-Arts, dans l’atelier Coquart. [3]

Il avait alors dix-sept ans, et la vie se présentait à lui sous le jour le plus riant ; une large aisance matérielle, une famille nombreuse et très unie, un cercle étendu de relations et d’amis, des études attrayantes, pour lesquelles il avait manifesté de bonne heure un goût très vif, tout concourait à faire de lui un aimable et gai compagnon, exubérant de la joie de vivre et de se développer en pleine liberté.

Marié à vingt-et-un ans, après quelques années d’études, il travailla chez divers architectes de Paris pour acquérir la pratique de son art. Puis, brusquement, la ruine d’un de ses proches, engloutissant sa fortune et celle de sa femme, vint changer complètement leur situation ; il fallut demander le pain de chaque jour au travail de l’atelier, qui n’avait été, jusqu’alors, qu’un passe-temps utile. Le luxe fit place à la plus rigoureuse simplicité. Le jeune ménage en prit bravement, joyeusement même, son parti. Toutefois, la tâche était lourde et les ressources bien minimes. Pour arrondir ses modestes appointements, le jeune commis architecte employa ses soirées à faire de la décoration, à peindre des lettres d’enseignes, n’hésitant pas à accepter les travaux les plus arides, les moins flatteurs pour son amour-propre d'artiste. Cette courageuse résolution portait en elle-même sa récompense, car, peu à peu, il acquérait ainsi, en même temps que la science et le goût de la décoration, cette habileté de main, cette virtuosité du croquis, qui lui furent si utiles dans la suite.[4]

Il excellait, au cours d'une discussion, à traduire ses idées en quelques coups de crayon, dans une forme élégante et claire pour ceux même qui n’étaient point familiarisés avec la lecture des plans.

Mis en relations avec la grande faïencerie de Choisy-le-Roi, il apporta, dans l’étude et la composition de ses panneaux décoratifs, une note personnelle qui fut très goûtée, et, dès lors, il demeura pendant quinze ans, le collaborateur fidèle et modeste de la maison. Il se plaisait à rappeler ce souvenir et à montrer la médaille qui lui avait été décernée, en 1896, « comme témoignage et en reconnaissance de dix années de bons et loyaux services ». [5]

Panneau décoratif dessiné par Ernest Brunnarius, produit par la faïencerie de Choisy-le-Roi et utilisé

pour l'ornementation de la villa de M. C. au Vésinet (voir plus bas). Cliché shv.

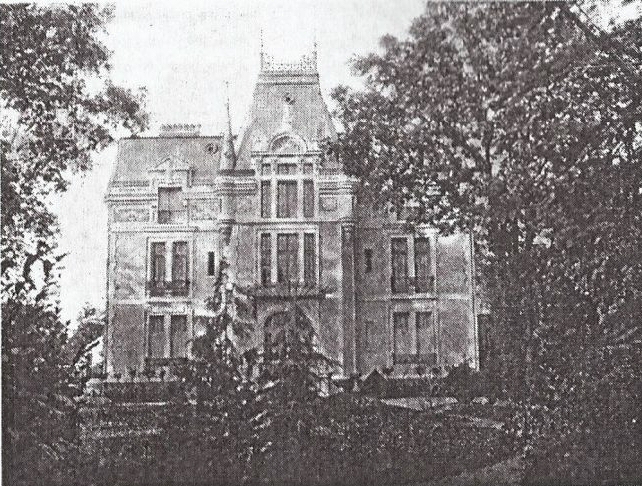

Grâce à ces travaux accessoires, le pain quotidien était assuré, et l’avenir commençait à s'éclaircir, mais le jeune architecte souffrait de ne pouvoir donner la mesure de son talent. Comment se faire connaître? Comment forcer la barrière d’indifférence derrière laquelle le public, qui réserve sa confiance aux réputations acquises et aux estampilles officielles, relègue les jeunes ? Une mention au Salon de 1888, puis une médaille au Salon de 1889, pour le relevé et la restitution partielle du château historique de Tourbillon (Valais), lui furent de précieux encouragements et la jolie villa construite pour M. C... au Vésinet, ne fait pas moins honneur à son architecte. Cette dernière construction en particulier, avec sa gracieuse façade, ses dispositions intérieures commodes et agréables, sa décoration élégante et claire, montre combien il savait plier son talent à toutes les exigences et donner un cadre aimable à cette vie de famille qu’il comprenait si bien. [6]

Villa de M. C... au Vésinet (E. Brunnarius, architecte)

Le client, M. Christian Caesar (1838-1918) était le mari de Marie Hermine Brunnarius, sœur d'Ernest.

Christian et Hermine Caesar seront les grands parents de Maurice Couve de Murville, Premier ministre de 1968 à 1969.

Enfin, il fut mis en relations avec un industriel qui cherchait un architecte pour installer une importante usine en Angleterre: sa connaissance approfondie de la langue anglaise le fit agréer. Ces travaux présentaient des difficultés techniques particulières : ils lui fournirent l’occasion de donner la mesure de son activité et du soin consciencieux qu’il apportait à toutes choses. Frappé du sérieux de son caractère, non moins que de la souplesse de son talent, son client le prit en amitié et se plut à l’aider de ses conseils; étant lui-même homme d’affaires consommé, d’une intelligence et d’une énergie exceptionnelles, il lui fut un vivant exemple de ce que la précision, l’exactitude et le souci des moindres détails peuvent faire pour le succès.

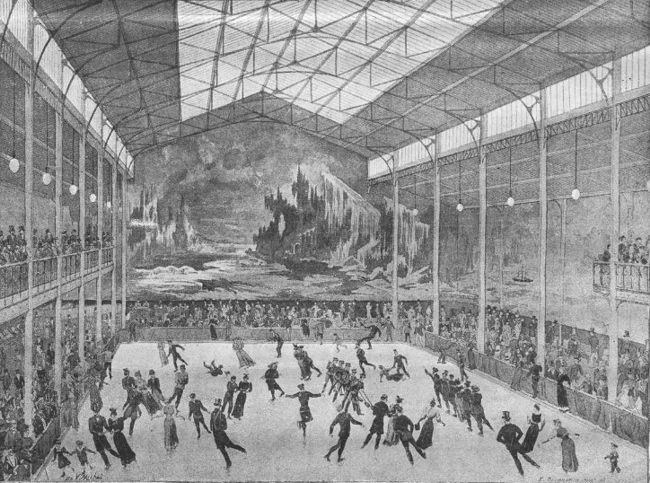

Bientôt, il l’associa à l'étude d’un problème plus délicat : il s’agissait d'installer, à Paris, le patinage sur glace artificielle. Les Parisiens n’ont pas oublié la coquette salle du « Pôle Nord », dont la hardiesse et l'élégance valurent à son jeune architecte un instant de célébrité.

Vue du Pôle Nord (Le Journal, supplément illustré, 1892)

Dessin de M. Ernest Brunnarius, architecte du Pôle Nord.

Puis, ce furent une usine en Suède, un magasin à Londres, ... [7] Il pouvait désormais regarder l’avenir avec confiance. Son talent s'affirmait; il se sentait porté par l'estime et l’affection générales. De même que ses clients, ses entrepreneurs et ses ouvriers étaient conquis par sa franche et cordiale poignée de main; aucun effort ne leur coûtait pour le satisfaire, tant il se donnait lui-même, tant apparaissaient sincères sa bienveillance, sa volonté d’aplanir les difficultés, et de mettre tout le monde d'accord sur un terrain d'absolue justice.

Cet empressement qu’il mettait à rendre service lui gagna parfois, à son insu, de précieuses sympathies, et ce fut une circonstance, en apparence insignifiante, qui lui ouvrit la voie nouvelle où il devait trouver un jour ses travaux les plus importants et la consécration de son talent.

Orphelinat Lauderdale (institution protestante de jeunes filles) à Puteaux ...

... achevé en 1899, très élégant dans sa simplicité (architecte E. Brunnarius)

Appelé en Dordogne pour illustrer de quelques aquarelles l'album du Jubilé de la Colonie pénitentiaire de Sainte-Foy, il s'acquitta de cette tâche avec tant de bonne grâce, malgré l'hiver et ses affaires pressantes, que le président de l’œuvre, M. Alfred André [neveu d'Ernest André], lui en garda une sincère reconnaissance. Et lorsque, quelques années plus tard, une importante société d’Eaux minérales, qui avait eu le même président, eut besoin d'un architecte, on pensa à Brunnarius.

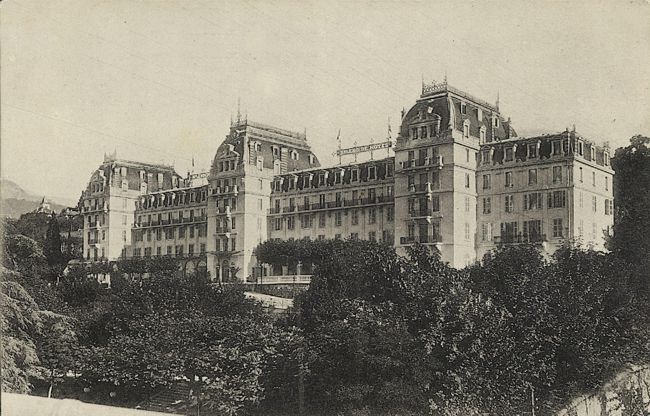

Il ne s’agissait d’abord que de réparations ou d’agrandissements de peu d'importance. Comme d’habitude, il exécuta ces travaux activement et avec grand soin ; aussi ne tarda-t-il pas à être agréé définitivement comme architecte de la Société des Eaux d’Evian-les-Bains. La surélévation du Splendide Hôtel, accomplie en un hiver (1897-98), fut un tour de force qui lui valut d’unanimes éloges, non moins que le goût si sûr qu’il apporta à la décoration intérieure.

Splendide Hôtel à Évian-les-Bains (vers 1910)

... La surélévation du Splendide Hôtel, accomplie en un hiver (1897-98), fut un tour de force qui lui valut d’unanimes éloges ...

Il était désormais connu et les travaux affluèrent. Ce fut d’abord, à Évian (1899), l'élégant bâtiment de la Manutention et la transformation du Restaurant du Casino; puis, deux usines à construire pour des industriels de ses amis : aux environs de Paris (1899), et dans l’Aveyron (1900); presque en même temps, l’installation et l’agrandissement des bureaux et des salles d’exposition de la Société d’Éditions Littéraires et Artistiques (Librairie P. Ollendorff, 50, Chaussée-d'Antin) ; c’était enfin l’installation, en collaboration avec un de ses amis, du Cercle Amicitia, où les jeunes filles isolées, institutrices ou employées, trouvent une familiale hospitalité. Adapter un vieil hôtel du XVIIe siècle aux exigences de l’hygiène et du confort modernes était une tâche difficile et ingrate, surtout avec les ressources limitées dont on disposait. Les deux amis y apportèrent autant d’ingéniosité que de dévouement.

Après les longues années d'attente et les difficultés du début, notre ami jouissait pleinement de son succès et il recueillait de tous côtés des témoignages de confiance et de sympathie qui le remplissaient d’une joie et d’une fierté bien légitimes.

Appelé à étudier et renouveler la décoration d'une des salles de l’Hôtel de l’Ambassade d’Angleterre à Paris, le goût et le soin avec lequel il s’acquitta de cette tâche lui valurent d’être nommé officiellement, peu de temps après, architecte de l’Ambassade. [8]

A l’Exposition universelle de 1900, il eut l’honneur d’installer les deux classes des mines et de la grosse métallurgie. Mais son œuvre principale fut le chalet du Club Alpin, d’un caractère si pittoresque, d’une note si juste, avec son joli clocher, souvenir fidèle de l’église des Houches, près de Chamonix. Cette construction, l’installation du panorama du Mont-Blanc et des collections du Club Alpin Français lui valurent d'unanimes félicitations. Pour lui, il fut surtout heureux d’avoir donné entière satisfaction à ses collègues du Club Alpin en des circonstances particulièrement délicates.

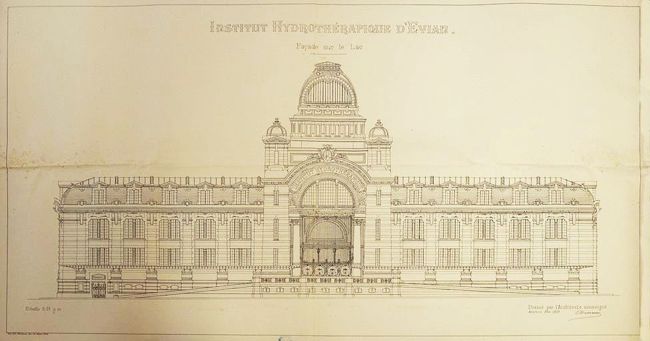

Une grande joie lui était encore réservée : après maints projets et contre-projets, il jetait, en automne 1900, les fondations de l’Institut hydrothérapique d’Évian-les-Bains. Fruit de plusieurs années de recherches et d’études, cet édifice devait porter, plus que tous ses travaux antérieurs, le cachet distinctif de son auteur : une silhouette élégante, un aspect extérieur original, parfaitement approprié à sa destination, une judicieuse disposition du plan dans ses moindres détails, une décoration intérieure d’un luxe discret, dans une profusion de lumière et d’air, tout allait concourir au succès de l'œuvre, qu’il saluait par avance comme le couronnement de ses efforts. Hélas, il n’en devait pas voir l’achèvement ! [9]

Évian-les-Bains - Établissement Thermal (E. Brunnarius, architecte)

...

Institut Hydrothérapique d'Évian (façade sur le lac), novembre 1899.

Dressé par l'architecte soussigné E. Brunnarius

© Samir Mahfoudi, Archives départementales de la Haute-Savoie

...

Si la brièveté de sa carrière d’architecte n’a pas permis à Ernest Brunnarius de donner toute la mesure de son talent, il est cependant facile d’en préciser le caractère par une étude attentive de ses œuvres. En elles, comme dans tous les actes de sa vie, les qualités qui faisaient de lui le plus agréable compagnon et le meilleur des amis, trouvent une application heureuse et leur communiquent leur charme. Ses compositions décoratives et ses œuvres architecturales se distinguent par la simplicité et la clarté, la goût délicat et fin, la recherche facile des effets aimables et gais. L’architecture n’était point sous sa main un art abstrait et froid, consistant seulement dans l’étude des dispositions, des proportions et des lignes, il y voyait, en outre, l’effet des silhouettes extérieures, le jeu des ornements et des couleurs, qui en sont comme la parure.

Dans les bâtiments qu’il a construits ou transformés pour la Société des Eaux d’Evian et qui forment la partie la plus importante de ses travaux, on retrouve le souci constant de cette recherche : au « Splendide Hôtel », à la « Manutention » et enfin au nouvel Établissement de Bains, sa dernière œuvre, celle qui devait plus que toute autre porter l’empreinte de son talent parvenu à sa maturité. Le plan de cet édifice est d’une composition simple et claire qui se lit dès le premier coup d’œil et qui constitue une de ses principales qualités. C’est en effet la marque des compositions bien ordonnées de paraître faciles et naturelles bien qu’elles soient le résultat d’une étude intelligente et approfondie, parce qu’elles se présentent à l'esprit comme de véritables organismes, dont les différentes parties ont entre elles les rapports répondant le mieux à leurs fonctions respectives. Dans ce plan tout est largement vu; aucune mesquinerie, mais un effet imposant par l’ensemble et gracieux par les détails, un caractère monumental et aimable a la fois...

C’est que les grandes idées et les idées aimables, là comme dans son âme, se fondaient en une heureuse harmonie. Bien qu'il eût le souci des nécessités pratiques, des dispositions logiques et raisonnées, il recherchait, dans les couleurs claires, dans les silhouettes élancées et élégantes, dans les formes souples et légères, tout ce qui peut ajouter à un grand ensemble l’agrément et la gaîté.

Son honnêteté et sa loyauté avaient aussi leur rôle dans cette partie si intéressante de son activité. Il n’aimait pas les solutions équivoques et leur préférait ce que les architectes appellent un « parti franc » c'est-à-dire la traduction vraie et sincère du programme donné, interprété à un point de vue à la fois large et bien déterminé. Si les dispositions du plan devaient ainsi répondre aux besoins de l’édifice projeté, la façade était, dans sa pensée et pour le spectateur, une représentation fidèle et non un masque faux de ce qu’il contenait.

A ces différents aspects de son talent qu’on pourrait considérer comme le résultat d'une simple extension de son caractère moral dans le domaine professionnel, s’ajoutaient chez Ernest Brunnarius de solides qualités d’architecte, dont le développement était le fruit des expériences fécondes d’un esprit toujours en éveil.

Les études de compositions décoratives qu’il exécuta pour la Faïencerie de Choisy-le-Roi l’avaient rendu attentif aux détails de l’ornementation ; mais peu à peu, ce qui aurait pu résulter pour lui d’excessif dans cette préoccupation, s’était modifié par les conceptions de grande envolée auxquelles il eut à appliquer ses facultés et son talent. Tout en conservant comme une qualité le soin judicieux des études de détail, il avait toujours présente à son imagination la vision de plus en plus large des ensembles. Son esprit, que le travail et la persévérance avaient graduellement et sans interruption développé, voyait plus grand et s'élevait de ce côté comme ailleurs; et il eut produit dans la suite des œuvres portant la marque d’une originalité encore plus forte, conséquence d'une éducation artistique, personnelle et libre, reflet vivant d’aspirations hautes et pures.

****

Notes et sources :

[1] Biographie rédigée à partir de la notice nécrologique due à Charles Lucas parue dans La Construction moderne(23 février 1901) mais étendue à des aspects plus personnels de son existence, puis incorporée dans une brochure éditée par la Société d’Éditions Littéraires et Artistiques, et publiée par la Librairie Paul Ollendorff (50 Chaussée d'Antin) dont Brunnarius avait été l'architecte.

[2] Saint-Goarshausen est une commune de Rhénanie en Allemagne située à proximité du rocher de Lorelei.

[3] Inscrit à l'École des Beaux-Arts sous le matricule 2899, Ernest Brunnarius fut l'élève de Jules Pillet et Ernest Coquart. Admis en 2e classe le 22 octobre 1874, son dossier d'élève ne contient que sa feuille de valeurs. Il obtint un total de 14 valeurs entre le 8 juillet 1875 et le 7 août 1878 lorsqu'il était commis d'architecte puis architecte à Asnières-sur-Seine. Il ne fut jamais inscrit en 1ere classe. (Dossiers individuels des élèves AJ/52/357)

[4] Président-fondateur de la Société des peintres de montagnes (constituée sous le patronage du Club Alpin Français), aquarelliste au talent reconnu, il a exposé au Salon des artistes français, à Paris, en 1886.

[5] De cette période datent aussi quelques chantiers mentionnés dans son dossier de l'École des Beaux-Arts (ibid.): Décoration du magasin de thé Kitai boulevard des Italiens ; habitation du directeur d'une briqueterie, à Cessoy, Seine-et-Marne (1888) ; Villa de M. R. B…, à Fontainebleau, mention honorable et villa de M. C..., au Vésinet (1889-1890).

[6] Il est crédité de l'entrée monumentale de la faïencerie de Choisy-le-Roi, 18 rue de Paradis, Paris Xe, en 1889 avec Georges Jacottin, architecte parisien.

[7] Son dossier des Beaux-Arts mentionne « des usines à Pantin (France), Southampton (Royaume-Uni), Göteborg (Suède), et Millau » (ibid.)

[8] L'officialisation de sa fonction d'architecte de l'ambassade d'Angleterre survint en février 1901 en même temps que son admission comme membre de la Société des Architectes Diplômés par le Gouvernement (S.A.D.G) [2 février 1901] ainsi que sa nomination en qualité d'Officier d'Académie (dont il n'eut jamais connaissance).

[9] Son confrère, Albert Hébrard (1866-1942) architecte à Asnières avec lequel il avait déjà collaboré, assurera sa succession. Hébrard, qui avait eu pour sujet de diplôme « Un établissement de bains dans une ville d'eaux thermales du midi de la France » (17 avril 1896) était particulièrement indiqué pour poursuivre le chantier d'Évian, ce qu'il fit avec talent.

[10] Ernest Brunnarius fit des émules au sein de sa propre famille : son second fils Marcel (1884-1916) et son neveu Albert (1880-1910) furent élèves à l'Ecole des Beaux-Arts et embrassèrent la carrière d'architectes. Les deux cousins s'associèrent en 1907 pour exercer à Asnières (92). Hélas, le second mourut le 19 octobre 1910 en Suisse où il était pensionnaire d'une maison de santé à Leysin (Vaud). Le premier, après des débuts prometteurs, fut tué à l'ennemi à Verdun, le 23 juin 1916.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org