D'après un article du journal Le Signal de Genève, février 1901 [1]

Ernest Brunnarius et la montagne

Les amis de la montagne ont appris avec épouvante la terrible catastrophe survenue le 10 février [1901], au-dessus d’Albertville, où MM. Brunnarius, Lamy et Poncin, dont le corps vient d'être seulement découvert, trouvèrent la mort dans une avalanche.

Je ne voudrais pas attendre plus longtemps pour dire, en quelques lignes, l’homme que fut Ernest Brunnarius dont la courte vie est un exemple très rare de haute valeur morale.

Mme Brunnarius est vice-présidente de la Branche abolitionniste française. C’est une raison aussi pour que je me permette de rendre hommage ici à la mémoire de son mari. Ceux qui voudront savoir tout ce qu’était cet homme de bien trouveront bientôt, je pense, dans le Bulletin du Club alpin français, dont il était un des membres les plus importants et les plus actifs, une vraie biographie que nous ne saurions faire ici faute de documents et dans le peu d’espace dont nous disposons.

Ernest Brunnarius avait un culte extraordinaire pour la montagne. Cette admiration avait chez lui quelque chose de noble et j’ose dire de saint, qu'on retrouverait difficilement chez d’autres montagnards, si ce n’est peut-être en Émile Javelle. Et c’est au contact fréquent avec ses chères montagnes que Brunnarius reprenait, après le labeur parisien, la force, le courage et ce sens de l’idéal, qu'au milieu de nos grandes villes nous semblons quelquefois perdre dans l’engrenage des corvées quotidiennes.

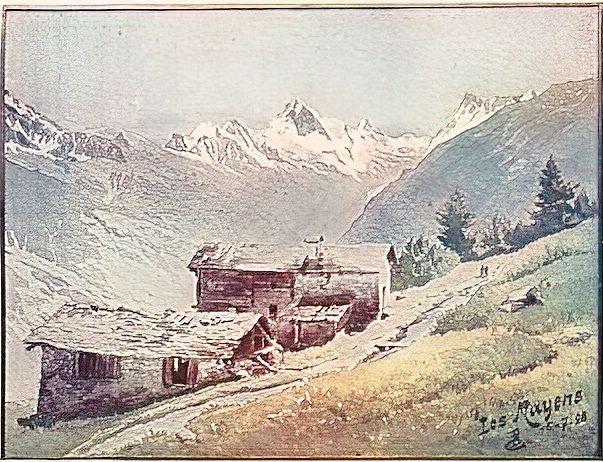

Aquarelle de E. Brunnarius « Les Mayens de Sion » 15 juillet 1898.

Reproduction tirée de l'annuaire (1900) du Club Alpin Français.

Pour Brunnarius, plus que pour tout autre amant des Alpes, la montagne était le symbole de la lutte pour la conquête de l’idéal, le domaine de la libre vie, l’oubli des mesquines pensées, la grande amie, la grande éducatrice.

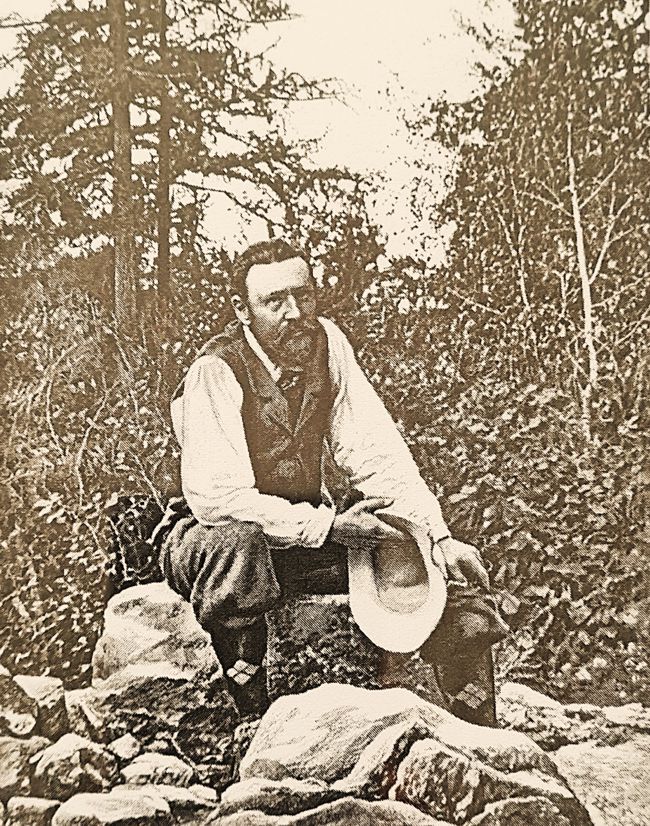

Ceux qui ont eu le très grand privilège d’approcher cet homme de bien ne pourront jamais oublier ce regard ouvert et franc, ces yeux clairs qui voyaient plus loin que la vie, cet accueil véritablement délicieux, cet enthousiasme communicatif qui réconfortait l’âme comme par un magnétisme mystérieux.

Je n’oublierai pas avec quel accent de puissante conviction il cherchait, lors de sa grande conférence sur le Cervin, à la Société de géographie de Paris, à faire passer dans le cœur de ses auditeurs son amour pour la montagne. C’était un alpiniste intrépide et de première force, mais parfaitement prudent. Il avait une prédilection marquée pour les courses d’hiver, dans l’art et la science desquelles il était presque un spécialiste. La veille de sa mort, il avait, au banquet annuel de la section d’Albertville, à l’occasion duquel il avait fait une conférence, célébré la beauté des courses d’hiver et leur clémence… Quelques heures plus tard, l'avalanche l'ensevelissait. Pas de survivant de ce drame… Nous ne saurons donc jamais son secret.

Ernest Brunnarius, le montagnard (~1900)

Société d’Éditions Littéraires et Artistiques, 1903.

Pour comprendre comment Brunnarius aimait la montagne, il suffit de relire les pages que lui ont consacrées Michelet, Charles Morice (à propos des tableaux de Baud-Bovy), Émile Javelle et Schrader dans son admirable article paru dans l'annuaire du club français. Michelet, en s’approchant de la montagne disait: « Respectons ces lieux, d’où l'on doit revenir plus grand ; imposons, en faisant ce pèlerinage au cœur de la nature, un sursis à nos vices, à nos misères, à nos faiblesses. » Brunnarius écrivit dans une brochure sur la Maja de Lovegnoz, ces lignes : « Le vrai montagnard aime la montagne pour elle-même et bien plus pour ce qu’elle est à ses yeux que pour le plaisir qu’elle lui offre. » Ceci est certainement adressé aux détracteurs de l’alpinisme, qui le présentent comme une jouissance purement égoïste.

Brunnarius était un sensitif et pourtant un fort. Il sentait la douce et parfois intense mélancolie des retours de course: « le calme du soir — dit-il en revenant de la Maja, — nous enveloppe et nous cheminons en silence ; devant notre esprit, se déroulent à nouveau les péripéties de la journée; après ces heures de lutte, qui avaient mis en œuvre toutes nos forces et toute notre énergie, l’harmonie de cette soirée nous semble bien douce… une légère brume s’élève du fond du torrent et enveloppe prés et forêts, tandis qu’au loin les glaciers étincellent dans la blanche clarté de l’astre du soir… Longue, bien longue est la route qui remonte aux Mayens… »

Mme Brunnarius [2] fut la compagne de son mari dans presque toutes ses ascensions, elle est donc elle-même une alpiniste de première force ; elle élève ses fils dans ce culte qui fut celui de leur père; elle sait combien est bienfaisante la passion des Alpes. La montagne a ses dangers comme toute autre chose: Qu’importe ! C’est à la prudence et à la circonspection de les prévoir et d'en triompher. Il y a dans la vie des risques qu’une prudence douillette ne doit pas toujours nous empêcher d’affronter. La montagne est une grande école. Elle implique le combat.

Brunnarius fut également un maître dans l’architecture et l’aquarelle. Quand on entrait dans sa petite maison d’Asnières, dont les murs de chaque chambre sont littéralement tapissés d’exquises petites aquarelles de montagnes, il semblait presque qu’un peu de souffle des hauteurs effleurait le visage…

Le départ de Brunnarius laisse un vide inconsolable. Quelle douleur pour sa veuve, pour ses charmants enfants, pour ses intimes amis, tousses compagnons de course! Les dangers et les émotions communes partagés dans la haute montagne ne scellent-ils pas d’une façon plus intense les liens de la sympathie altruiste, comme les affections plus profondes de la famille et de l'amitié? Il y a quelque chose de noble et de grand à conserver le souvenir d’un être cher, qui nous a été enlevé, comme rivé à l’amour des hautes montagnes. Lorsque sa veuve les parcourra encore, revoyant les cimes vaincues ensemble, la Maja, le Cervin et d’autres plus difficiles; lorsqu’elle remontera au petit mayen des Mayens de Sion, le cœur brisé d’émotion, elle reprendra possession d’un peu de celui qui est parti. Oui, la montage qu’il aimait rendra à ceux qui le pleurent ce qu'il y avait en lui de pur, de noble, de bon. Dans le domaine intime des hauteurs, qui était bien le sien, ils le retrouveront bien lui, lui qui en vivait et en montrait toujours le chemin aux assoiffés d’idéal et de vie libre…

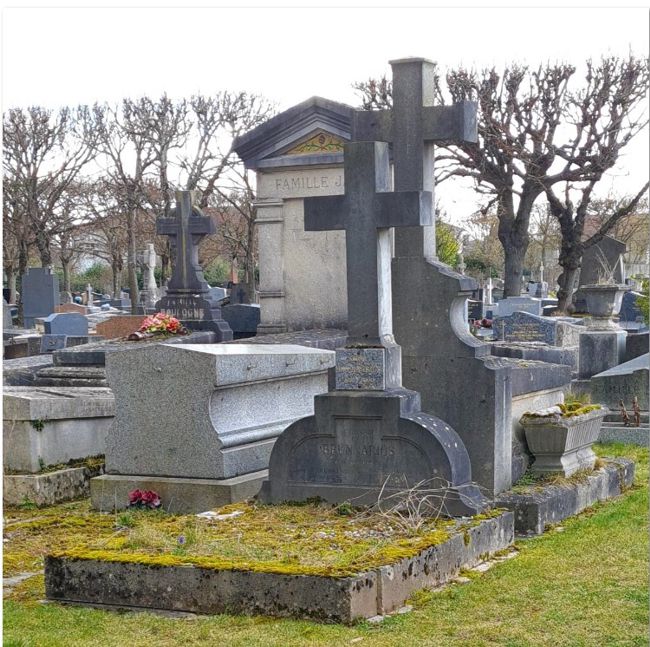

Sépulture Brunnarius au cimetière communal du Vésinet (section 4 - 889)

Avec Ernest Brunnarius (1857-1901) reposent son fils Ernest (1880-1958) et la femme de celui-ci : Rose née Hadorn (1878-1961).

La croix de marbre blanc s'est grisée au fil du temps ... (cliché shv 2025).

La foi de Brunnarius était intense. Elle s’était formée et affermie toujours plus en lui, au contact des Alpes. C’était, dans toute l’acception du terme, un homme de devoir. Sa nature loyale et sympathique faisait de lui ce qu’on peut bien rarement dire d’un homme : le véritable ami de ses amis. L’un de ceux-ci, je l’espère, retracera cette vie modeste, fauchée en pleine vigueur, ne fût-ce que pour le donner comme exemple et comme réconfortant à ceux qui ont besoin d’un appui dans cette ascension difficile qu’on appelle la lutte pour la vie. [3, 4]

****

Notes et sources:

[1] Cet article et beaucoup d'autres ont été rassemblés dans une brochure (157 p.) éditée par la Société d’Éditions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul Ollendorff, 50 Chaussée d'Antin. Paris (décembre 1903).

Cet ouvrage propose une notice biographique de Brunnarius (25 p.), quelques articles de Brunnarius sur la montagne (Dans la vallée de Bietsch ; La Maja de Lovegnoz ; Le Cervin, son Histoire ; Ascensions autour de Zinal ; Les Courses d'hiver de la Section de Paris), des articles consacrés à Brunnarius par le Club Alpin français et la Société des Peintres de montagne. On y trouve aussi les nombreuses allocutions et discours prononcés lors des obsèques au Temple protestant des Batignolles puis au cimetière du Vésinet (pas moins de dix intervenants). Enfin le compte-rendu de l'inauguration du monument à la mémoire des trois victimes de l'accident à la Roche-Pourrie (8 septembre 1901) complète cette édition rare d'une œuvre anonyme et collective.

[2] Adelheid Johanne Helene Heimsch, württembourgeoise née à Stuttgart en 1860, épousée dans la même ville en 1879. Ernest l'avait connue à l'âge de treize ans et racontait qu'il avait toujours su qu'elle serait sa femme un jour. Elle partageait sa passion pour l'alpinisme et lui donnera quatre enfants : Charles Ernest (1880), Marcel Gustave (1884), Pascal (1889) et Renée (1893) future Mme Thonger. Marcel, architecte comme son père, fut tué à Verdun en juin 1916. Tous les autres seront pasteurs (et femme de pasteur).

[3] Le samedi 16 février eurent lieu, à Paris, les obsèques de Brunnarius. Après un service religieux au temple de la rue des Batignolles, le corps fut inhumé au cimetière du Vésinet. Le Club Alpin Français était représenté par la plupart des membres de la Direction centrale, par un grand nombre de membres de la Section de Paris, et par une délégation de la Section d'Albertville composée, de MM. Obert, Roudet et Ph. Million, auxquels s'était joint M. Gravin, sénateur maire d'Albertville. Sur la tombe, des discours ont été prononcés par MM. F. Schrader, vice-président du Club Alpin Français; E. Sauvage, vice-président de la Section de Paris ; Obert, délégué de la Section d'Albertville ; Jean Desbrosses, président de la Société des peintres de montagne ; Henry Cuënot, au nom des amis personnels du défunt ; Guyard, au nom des organisateurs de l'exposition du Club Alpin ; Emmanuel Sautter, vice-président de l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris; et Diolé, au nom des entrepreneurs « qui furent les collaborateurs dévoués de l'éminent architecte. »

[4] Ernest Brunnarius se voyait attribuer les Palmes Académiques le jour même de sa mort, 10 février 1901, qui était aussi le jour de son 44e anniversaire.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org