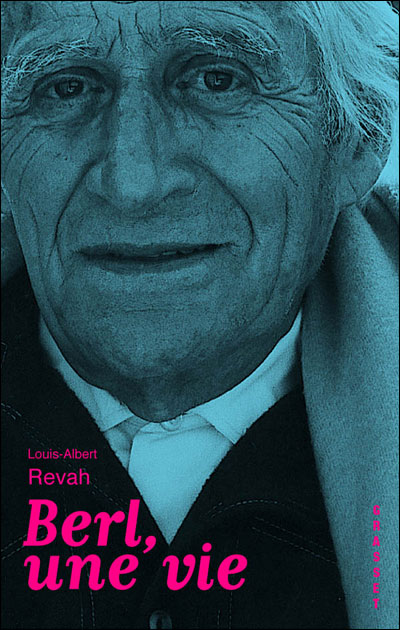

A propos du livre de Louis-Albert Revah, Éditions Grasset & Fasquelle (Paris) 2003.

Berl, une vie

Une destinée

posthume éclatée

Emmanuel Berl ne croyait pas à

l'existence d'une identité personnelle et il affirmait la discontinuité

totale des différents états du moi, dans l'espace comme dans le

temps. Ce credo, inscrit dans nombre de ses livres, répété encore

devant deux interlocuteurs de marque [1] , et qui laisse un Jean d'Ormesson quelque peu sceptique, semble

validé par la destinée posthume de l'écrivain. Pour un certain nombre

de nos contemporains, de tous âges et de toutes conditions, Berl

est « un auteur rare et secret » [2] dont Sylvia, Présence des morts, Rachel et autres

Grâces, par leur concision voltairienne qui n'exclut pas l'acuité

psychologique ni la profondeur mystique, les reposent peut-être

ou qui sait les dispensent des méandres proustiens (pour Jacques

Lecarme, Berl est le « Proust de l'autobiographie »).

A cette « secte », il faut joindre la communauté plus visible

des amis de Mireille, qui confondent le mari et la femme dans la

même admiration.

D'autres, qui ont eu le privilège de connaître

Berl – Patrick Modiano, Jean d'Ormesson, Jean-Paul Enthoven [3] – semblent autant ou plus que par l'œuvre avoir été séduits par

l'homme, d'une intelligence aiguë, brillant causeur comme il ne

s'en fait plus, familier de Bergson, Proust, Gallimard, Drieu la

Rochelle, Aragon, Breton, Malraux, Cocteau, Colette, entre autres,

et dont la mémoire se confondait avec celle du XXe siècle. A ceux

qui ne comptèrent pas parmi ces happy few, l'entretien télévisé

réalisé par Roger Grenier offre quelque compensation, si tant est

que l'enregistrement puisse capter la grâce du moment.

Mais il est un tout autre Berl,

celui des historiens. Lesquels à leur tour se subdivisent en plusieurs

catégories. Ceux de l'immédiat avant-guerre pointent comme un oiseau

rare ce juif pacifiste et munichois au point d'avoir en juin 1940

prêté sa plume au maréchal Pétain ! Les historiens de la vie politique

font un sort au brillant journaliste, qui dirigea au milieu des

années 30 l'hebdomadaire Marianne, créé pour faire pièce

à Candide et à Gringoire, porte-parole de la droite

dure. Les historiens des idées peuvent à bon droit placer Mort

de la pensée bourgeoise à l'avant-garde de la pensée « non-conformiste »

de la IIIe République finissante, cependant que Mort de la morale

bourgeoise préfigure le gauchisme soixante-huitard.

La multiplicité

des personnages qu'a joués Berl et qui explique cette destinée posthume

éclatée illustre certes sa théorie. Mais ne peut-on pas soutenir

que c'est sa propre propension au cloisonnement psychique qui la

lui a inspirée ? Pour ma part je pense [4] avec Jean d'Ormesson – pas franchement contredit par son interlocuteur

sur ce point – qu'il y a bien « une espèce d'unité d'Emmanuel

Berl » [5] – dans le cas contraire, comment d'ailleurs un projet biographique

serait-il envisageable ? C'est cette unité que ce travail voudrait

s'efforcer de mettre en lumière.

Ce devrait être là, me semble-t-il,

le propos commun de tous les biographes, pour peu que l'on considère

la biographie, non comme une succession d'instantanés, mais comme

un portrait dans le temps. Quand il s'agit d'un personnage illustre,

la tentation peut exister d'accumuler les détails pour satisfaire

un public dévot, crédule même et peu porté à l'effort, qui s'imaginera,

par une lecture facile, faire entrer en lui, à la façon dont le

fidèle catholique absorbe dans la communion le corps glorieux du

Christ, l'âme essentielle de Marcel Proust. Mais la figure de Berl

n'est pas de celles qui flattent le fétichisme du grand nombre.

A vrai dire, elle n'existe pas ; elle est à construire. Oserai-je

à ce propos évoquer, et puisque Proust se trouve dans l'horizon

de Berl, « ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans

un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier

jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent,

se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs,

des maisons, des personnages consistants et reconnaissables » ? [6]

Les matériaux qui seront utilisés

ici sont de deux ordres : pour l'enfance et la jeunesse de Berl,

il y a son œuvre littéraire, largement autobiographique, à laquelle

font écho les entretiens avec Patrick Modiano et Jean d'Ormesson

; pour la période politico-journalistique, ses pamphlets, ses éditoriaux,

ses essais. Berl n'a cessé de revenir sur son enfance pendant les

vingt-cinq dernières années de sa vie. Il en traite de façon attachante

et réfléchie, sans pourtant s'arracher à sa subjectivité. La poursuite

du plaisir littéraire interdirait-elle de chercher à sortir du cercle

enchanté ?

Jean d'Ormesson se souvient d'un Berl dont le discours

procédait par libres associations, « étendu sur son lit comme

sur un divan d'analyste » [7].

Le maître contemporain possède sur moi, entre autres nombreuses

supériorités, celle d'avoir connu l'écrivain, de s'être entretenu

avec lui, d'avoir bénéficié de sa part d'un transfert positif. Même

si, au cours de ces échanges, il ne renonça nullement, avec la courtoisie

de rigueur, à l'esprit critique, son rôle même lui imposait de céder

à la séduction de son interlocuteur, qui était grande [8]. La tâche ingrate m'échoit, beaucoup plus aisée in absentia, de

résister au contraire à l'entreprise de séduction, à la façon dont

son art en fait un devoir au psychanalyste pour accéder à la logique

profonde du sujet [9] . Certes ici nulle visée thérapeutique. Mais pour les vivants même

n'a-t-on pas dit que la guérison vient par surcroît ? Et les patronages

illustres ne manquent pas pour un tel projet. Philippe Lejeune [10] cite un texte de Michel Leiris, dans L'Age d'homme, par lequel celui-ci

répond par avance à Berl : « Ce que j'ai appris (dans la psychanalyse)

c'est que même à travers les manifestations à première vue les plus

hétéroclites, l'on se retrouve identique à soi-même, qu'il y a une

unité dans une vie et que tout se ramène quoi qu'on fasse à une

petite constellation de choses qu'on tend à reproduire sous des

formes diverses, un nombre illimité de fois. « Il ne s'agit

pas à proprement parler de « psychanalyser » Berl, mais

de ne pas renoncer à comprendre, quand l'écrivain lui-même, par

ses indications répétées, nous tend la perche ». Le Narrateur

confie sa crainte des souris et des rats, son rêve d'une cage où

sont enfermés ses parents, changés en souris blanches, couvertes

de pustules [11]. Cette peur des rats, qui remonte à la petite enfance... et se

relie, nous l'avons vu, au docteur Proust..., nul doute que la psychanalyse

ne lui trouve un sens, lié à l'analité, au masochisme, à condition

de pouvoir psychanalyser l'homme : ce qui n'est pas le cas » [12].

La Sorbonne a tranché.

Pourtant, les cas du Président

Schreber et de Norbert Hanold, l'amoureux de la Gradiva, l'un mort,

l'autre fictif, ne comptent pas moins dans le corpus freudien que

ceux du petit Hans ou de Dora. Comme l'écrit André Green : “ Si

l'analyse est vraie (italiques de l'auteur) alors l'analyste tire

d'elle un savoir véridique sur l'homme, qu'il peut s'exercer à vérifier,

même quand les conditions techniques de l'analyse ne sont pas remplies [13]. ” Quand le biographe travaille pour une part à partir d'ouvrages

autobiographiques, quel parti va-t-il choisir ? Faire de la paraphrase,

en piochant au petit bonheur dans les différentes couches de souvenirs

? Ce serait écrire la vie de Jésus – dont certains affirment encore,

comme Berl de lui-même, qu'il n'a pas existé – en ne décollant pas

de la lettre des Evangiles. Je voudrais que le lecteur prenne mon

point de vue freudien comme un parti pris esthétique, dirais-je

un propos d'art, une manière d'appréhender la réalité humaine qui

se veut plus profonde que d'autres, mais chacun est libre de juger,

de l'intention comme du résultat. Un portrait expressionniste n'enlève

rien au charme de l'impressionnisme, à la puissance du cubisme,

à la vérité de la photographie. La psychanalyse n'est pas une science,

ses détracteurs l'ont assez dit. Et l'histoire ? Et qu'est-ce que

la science ? Si j'accumule les détails de la vie d'un personnage,

je ferais œuvre « scientifique », donc objective, vraie,

tandis qu'en cherchant à comprendre les ressorts profonds qui l'ont

fait aimer, penser, agir, je serais dans la subjectivité, l'arbitraire,

le délire peut-être ! La vérité d'une biographie ne pourrait-elle

s'apprécier – encore une fois en toute liberté de jugement – comme

celle d'un portrait, quelle qu'en soit la manière ?

Quant à

ses écrits non littéraires, Berl affirme qu'ils lui ont servi à

« (se) défouler quand (il était) en colère ou à examiner un

certain nombre de questions qu'il n'arrivait pas à se résoudre sans

écrire » [14].

C'est marquer leur dimension subjective, qu'il s'agisse « d'abréagir

l'affect », comme on disait dans les premiers temps du freudisme,

ou de construire une vision qui accorde le sentiment avec la raison.

La connaissance des traits de caractère tels qu'ils seront apparus

dans l'enfance ne sera donc pas inutile pour apprécier les écrits

politiques de Berl, même si, à l'évidence, ils sont liés à l'actualité.

Je sais bien que les historiens

des idées se montrent quelque peu réservés quant à « l'approche

socio-psychanalytique » [15] et que, pour adapter, en l'inversant, une formule désormais célèbre

passée en proverbe politique, les explications freudiennes n'intéressent

que ceux qui les donnent. Mais, comme on sait, il n'est pas nécessaire

d'espérer pour entreprendre ni de réussir... Au demeurant, de même

qu'il faut féliciter Michel Winock d'avoir dépassé les clichés encore

trop souvent répandus sur Julien Benda, de même puis-je espérer

que ce travail sur Berl, son frère ennemi (certes son cadet de vingt-cinq

ans mais la guerre de 1914 a figé la France), ajoutera quelques

rides d'expression au visage trop lisse que l'auteur de Sylvia a

voulu offrir à la postérité.

Le vieillard toujours vif mais

apaisé évoque avec une distance qui ne rend pas compte de la tonalité

du moment les éclats de sa jeunesse et de sa maturité. Ils ont pourtant

contribué à sa réputation sulfureuse, notamment auprès de ceux qui,

ayant subi les pires persécutions, ne purent admettre qu'un des

leurs ait donné des armes – intellectuelles – à leur ennemi. Avec

la chute du mur de Berlin, l'approfondissement de la construction

européenne, la mondialisation, le déclin des religions, à quelques

notables exceptions près, l'époque où Berl provoquait l'opinion,

poussé par son mal-être autant que par son esprit critique, est

définitivement entrée dans l'Histoire. Je ne l'ai pas connue, mais

peu s'en est fallu, car les marques intellectuelles, affectives

du passé se prolongent longtemps dans le présent, surtout quand

des événements tragiques ont fait remonter le passé à la surface.

L'écolier juif qui a lu, sous le régime de Vichy, au fond d'une

campagne reculée, Le Tour de France par deux enfants [16] utilisé naguère comme manuel par une grand-mère institutrice, peut

ainsi plus d'un demi-siècle après se retrouver de plain-pied avec

le fils d'Albert Berl et d'Hélène Lange, qui avait déjà l'âge de

raison à l'époque de l'affaire Dreyfus. La nécessité de faire preuve,

dans la mesure où vos moyens vous le permettent, de la plus grande

rigueur historique, ne se discute pas et il est normal d'être jugé

en fonction de critères objectifs. Mais je n'irai pas jusqu'à affirmer

que ne pas éprouver d'intérêt personnel pour un sujet suffit à vous

qualifier pour le traiter. L'historien n'est d'aucun temps ni

d'aucun pays, a écrit, comme on sait, Fénelon, l'un des grands

hommes d'Emmanuel Berl. Voire.

****

Notes et sources

[1] Emmanuel Berl, Interrogatoire par Patrick Modiano, suivi de Il fait beau, allons au cimetière, Gallimard, 1976 ; Emmanuel Berl et Jean d'Ormesson, de l'Académie française, Tant que vous penserez à moi, Grasset, 1992.

[2] Jacques Lecarme, Drieu la Rochelle ou le bal des maudits, PUF, 2001.

[3] Jean-Paul Enthoven,« Berl, Présence d'un mort », in Les Enfants de Saturne, Grasset, 1996.

[4] Le « nous » se veut d'humilité, mais comme à Jacques Lecarme, il m'apparaît « trop majestueux ».

[5] Berl et d'Ormesson, Tant que vous penserez à moi (désormais Tant que...), op. cit., p. 156.

[6] Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Gallimard, 1987, t. 1, p. 47.

[7] Tant que..., p. 9.

[8] Irait-il jusqu'à soutenir avec Lecarme que « Berl était fort peu narcissique » ?

[9] Ce n'est pas une profession de lacanisme : « Le coeur a ses raisons... »

[10] Philippe Lejeune, L'Autobiographie en France, Armand Colin, 1971.

[11] “ Et qui nous tiennent des discours cicéroniens ”, Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1988, t. II, p. 386.

[12] Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, Gallimard, 1996, pp. 791-92.

[13] André Green, Un œil en trop, Editions de Minuit, 1969, p. 112.

[14] Tant que..., p. 54.

[15] Michel Winock, dans son brillant essai, Le Siècle des intellectuels, Editions du Seuil, 1997, p. 242, à propos de mon Julien Benda, un misanthrope juif dans la France de Maurras, Plon, 1991.

[16] Sans évidemment la brillante postface écrite par Jean-Pierre Bardos à l'occasion du centenaire de ce best-seller, Librairie Eugène Belin, 1977.

Société d'Histoire du Vésinet, 2017 • histoire-vesinet.org