D'après un extrait Étapes d'un touriste en France : promenades et excursions dans les environs de Paris. Région de l'Ouest (fascicule III)

Illustrations complémentaires : Société d'Histoire du Vésinet.

Le Vésinet dans l'œuvre d'Alexis Martin (1834-1904)

En avril 1904, la presse parisienne et provinciale annonça largement la mort d'Alexis Martin, homme de lettres, rendant hommage à « une œuvre considérable très appréciée. »

Alexis Martin avait été un des principaux collaborateurs de la collection des Étapes d'un touriste en France, de la librairie Hennuyer. Ses ouvrages sur Paris et ses environs ne comportaient pas moins de 8 volumes publiés entre 1880 et 1899. Alexis Martin avait aussi étendu ses explorations à la Picardie, à l'Artois et à la Flandre…

L'œuvre de M. Alexis Martin, éditée avec le plus grand soin par M. Hennuyer, est un service rendu à la cause supérieure entre toutes, de l'instruction nationale. Sous une forme éminemment agréable, l'auteur s'est attaché avec succès à éviter la sécheresse et l'aridité d'un guide, et a rendu la lecture de ce volume aussi attachante que celle d'un roman vécu ; c'est le récit, bien écrit, d'un véritable explorateur qui a visité en personne tous les sites dont il nous parle, nous fait part de ce qu'il y a vu, nous raconte ce qui se trouvait là autrefois et nous rappelle les hauts faits dont ces villes et ces campagnes ont été les témoins. De nombreuses gravures illustrent ses ouvrages, venant en confirmer le texte ; elles sont faites d'après nos meilleurs crayons. [1]

Jean Alexis Martin est né à Paris (4e arr. ancien) le 9 mars 1834. Baptisé à Saint-Germain l'Auxerrois, il demeurera toute sa vie d'adulte dans le 18e arrondissement de Paris jusqu'à sa mort le 19 mars 1904.

Employé de commerce puis comptable, Jean Martin connaît une « première vie » où sa femme meurt des suites de ses couches à 27 ans, en 1868, lui laissant un fils, Henri-Louis. Un deuxième mariage avec une institutrice communale, contracté en 1873, se solde par un divorce en 1887. [2]

A cinquante ans, Alexis Martin (il a choisi ce deuxième prénom pour se faire un nom) entame une « seconde vie » d'homme de lettres avec à ses côtés une troisième épouse. Parcourant sans cesse Paris et sa région, il exploite la vogue des guides qui marque le développement rapide d'une nouvelle industrie : le tourisme.

Si ses textes ne sont pas irréprochables du point de vue de la rigueur historique, ils fourmillent de détails et d'observations que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à l'un de ces ouvrages de la collection des Étapes d'un touriste en France : promenades et excursions dans les environs de Paris. Région de l'Ouest (fascicule III) Autour de Saint-Germain, parue en 1892 (avec illustrations, vues panoramiques et cartes coloriées). La huitième excursion est intitulée : Chatou, Croissy, le Vésinet.

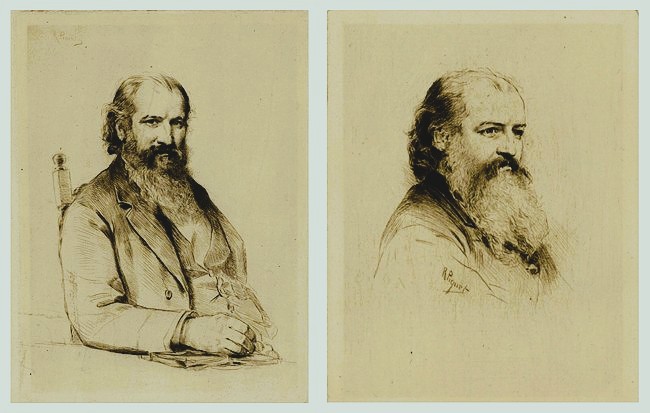

Portraits d'Alexis Martin (1834-1904) par Rodolphe Piguet

Musée d'Art et d'Histoire, Ville de Genève [3]

Huitième excursion : Chatou, Croissy, le Vésinet.

D'Argenteuil à Bougival, la Seine coule, paresseuse et limpide, autour de vertes îles, au pied de villages qui s'appellent Bezons, Carrières Saint-Denis, Chatou. Arrivé là, le cours du fleuve enveloppe Croissy, le Vésinet, le Pecq, dans une vaste boucle ; puis, sinueux toujours, il contourne la forêt de Saint-Germain, arrosant le Mesnil-le-Roi, Sartrouville et Maisons-Laffitte à l'est, Herblay, Conflans-Sainte-Honorine au nord, Andrésy et Poissy à l'ouest, formant enfin les deux presqu'îles voisines et à peu près semblables de forme que nous allons explorer.

Nous allons nous rendre d'abord à Chatou. La Seine est ici divisée en deux bras par une longue suite d'îles : en amont, l'île Saint-Martin dont la pointe touche à Bezons, l'île de Chatou qu'un beau pont relie aux deux rives du fleuve ; en aval, les îles du Chiart, de la Chaussée, Gautier et des Loges, les dernières invisibles d'ici, mais connues déjà de ceux de nos lecteurs qui nous ont suivi à Marly et à Bougival.

La Seine à Chatou

Gravure de Jules Michelin (1886)

Le pont de Chatou n'est pas d'origine fort ancienne. Au milieu du dix-septième siècle, c'était encore en bac qu'on traversait la Seine pour se rendre au village ; un président au Parlement, nommé Portail, fit, en 1650, construire à ses frais un pont en bois qui, non sans réparations, dura jusqu'en 1812. C'est sur cet ouvrage primitif qu'en janvier 1689 passa la femme de Jacques II, chassée d'Angleterre et se rendant à Saint-Germain.

Au milieu du pont, des escaliers descendent dans l'île ; sa partie nord n'est qu'un pâturage ; sa partie sud, plus pittoresque, est très fréquentée par les Parisiens. Le terrain herbu est accidenté de monticules sans hauteur et d'excavations sans profondeur ; de hauts peupliers dressent fièrement leurs panaches vers la nue, des saules aux troncs grimaçants mirent leur chevelure dans l'onde ; il y a là des coins charmants pour la promenade et aussi des retraits propices à la rêverie. Les industriels l'ont bien compris, et quelques chalets, toujours loués l'été, s'y élèvent auprès du grand hôtel-restaurant de Fournaise, célèbre chez les canotiers pour sa cuisine et amusant à visiter, grâce aux peintures qui décorent ses murailles. La fantaisie des artistes s'est ici donné libre cours et le grotesque touche au sérieux ; mais quelques panneaux sont véritablement remarquables ; nous citerons une tête de chien qu'on voit à gauche, dans le couloir d'entrée, et dans un petit cabinet qui lui fait face, une sainte Thérèse, peinte sur fond d'or, d'une fort belle expression. C'est de chez Fournaise que partait Fernand Desnoyers, quand il improvisa cette charmante chanson de La Fontaine, que les échos de l'île répètent encore parfois durant les beaux soirs d'été.

Le pont franchi, les quais fuient à droite et à gauche ; devant nous, l'église dresse son clocher et son chevet. Employons à rappeler l'histoire du pays les quelques moments que nous mettrons à atteindre sa façade.

Les premières maisons du village, humbles demeures de pêcheurs sans doute, semblent s'être groupées en ce site charmant vers le commencement du onzième siècle, mais on n'a que de bien vagues renseignements sur son existence en ces temps reculés. Ce que l'on sait mieux, car une charte l'atteste, c'est qu'en 1182, le pays, alors florissant, appartenait à l'abbaye de Malnoue. Les guerres qui ensanglantèrent la fin du moyen âge ruinèrent si complètement Chatou, que, lors du recensement de 1470, on y constata la présence de 4 habitants. Au dix-huitième siècle, le pays s'était repeuplé ; nobles et bourgeois en apprenaient le chemin. Bertin, ministre de Louis XV, y faisait bâtir un château, et le chancelier Maupeou entendait chanter des couplets railleurs sous les fenêtres du sien. Aujourd'hui, le village compte une population d'environ 3600 habitants, qui s'augmente considérablement durant la saison d'été ; le commerce n'y manque pas d'activité, et l'industrie y est représentée par des fabriques de bonneterie, d'impression sur feutre et de vitraux.

Nous voici devant le portail de l'église ; elle est dédiée à Notre-Dame, et bien qu'elle ait été réparée au dix-septième siècle par les soins de Thomas le Pileur, alors seigneur du lieu, et depuis la dernière guerre par M. Bardon, architecte, elle a conservé son beau caractère original. C'est un édifice des douzième et treizième siècles ; la façade, comme celle de l'église de Montreuil-sous-Bois, rappelle un peu celle de notre Saint-Germain l'Auxerrois ; la tour est la partie la plus ancienne du monument, elle est ornée de fines colonnettes et de gracieuses arcatures à plein cintre, et supporte une flèche ardoisée d'une forme très heureuse. A l'intérieur, nous retrouvons de nombreux vestiges de la belle architecture religieuse du treizième siècle, d'abord dans les voûtes en plein cintre des bas côtés, ensuite dans les élégantes voussures du chœur; dans la chapelle de droite, nous remarquons une ancienne statue de la Vierge, et, dans celle de gauche, un bas-relief en marbre, le Christ au tombeau ; ce sont les seules œuvres d'art que renferme l'église, mais elles sont précieuses.

L'avenue du Château nous mène devant la porte cochère, ornée de lions en pierre, de la Seigneurie. C'était la propriété de Bertin, et Soufflot en fut l'architecte; mais il ne se mit pas en frais d'imagination, et le logis est d'une grande simplicité. Plus curieux est le parc que décore une grotte d'art, dont la voûte est soutenue par dix-huit colonnes et dans le fond de laquelle l'eau d'une source forme cascade.

L'hôtel de ville s'élève au bout de l'avenue d'Aligre, et de loin, avec sa façade blanche, ses chaînes de briques, son campanile, il a plutôt l'air d'un château que d'un édifice municipal. Cette construction est tout ce qui reste d'une propriété qui appartint autrefois à la famille de Casimir Périer ; elle a été réparée et appropriée à sa destination actuelle par M. Bardon, l'architecte dont nous avons parlé déjà à propos de l'église. Dans le vestibule, deux tableaux, d'une exécution dont l'excessive naïveté garantit l'exactitude, représentent la propriété à diverses époques. Tournez à gauche le bouton d'une porte, et vous vous trouverez dans le salon de réception, belle pièce dont la décoration blanc et or est complétée par des fantaisies picturales finement exécutées et distribuées avec goût.

Vis-à-vis de l'hôtel de ville, l'avenue d'Aligre, qui va nous mener à Croissy, ombrage de ses grands arbres un gai marché provincial où les ménagères peuvent s'approvisionner et les coquettes s'orner. On y trouve de tout, à ce marché qui se tient le mardi et le samedi de chaque semaine, depuis les bijoux jusqu'aux pièces de toile, depuis les sabots jusqu'aux chapeaux, depuis la vaisselle jusqu'aux provisions alimentaires. Aussi la foule est-elle grande et les affaires actives.

Nous traversons la voie ferrée à gauche de la gare et nous entrons à Croissy. La commune, qui se confond presque avec celle de Chatou, descend jusqu'à la Seine et se compose à peu près uniquement de larges avenues bordées de constructions coquettes, de riants jardins et parfois aussi de villas tout à fait luxueuses. Croissy, Chatou, le Vésinet, le Pecq, ce sont là des noms que le travailleur parisien répète souvent pendant les laborieuses années de sa vie ; c'est là qu'il rêve finir ses jours dans une maison blanche et au milieu de la verdure et des fleurs ; ce rêve, longtemps caressé, s'accomplit souvent. La population de ces jolis pays s'accroît chaque année.

Croissy, frais et pimpant aujourd'hui, est d'origine ancienne, et, comme Chatou, dut n'être tout d'abord qu'un hameau de pauvres pêcheurs ; il s'appelait originairement Malport et fut pillé et détruit par les Normands. Relevé de ses ruines, le pays fut pris en affection par Blanche de Castille, qui le dota de sa première église. Longtemps oublié, heureux sans doute en sa médiocrité, le bourg acquit une certaine importance sous Henri IV, qui y fit construire un pavillon qu'habita, dit-on, la Belle Gabrielle. Si vous suivez l'avenue des Tilleuls, vous trouverez encore à son extrémité cette construction gothique décorée sur la façade d'un buste du Vert Galant. Tout auprès est Colifichet, grande maison de campagne bâtie par le marquis d'Aligre. Au marquis d'Aligre appartenaient en grande partie Croissy et Chatou ; aussi ne soyez pas surpris si vous trouvez ici une place, là une avenue qui portent son nom. A sa mort, en 1853, le riche propriétaire laissa 140 000 francs à la commune de Croissy pour fonder un hôpital ; nous ne savons quel procès s'engagea entre elle et les héritiers du marquis, toujours est-il que le legs fut réduit et que l'hôpital ne fut pas fondé ; on se borna à créer une maison de charité que dirigent des sœurs et où de jeunes enfants reçoivent l'instruction primaire.

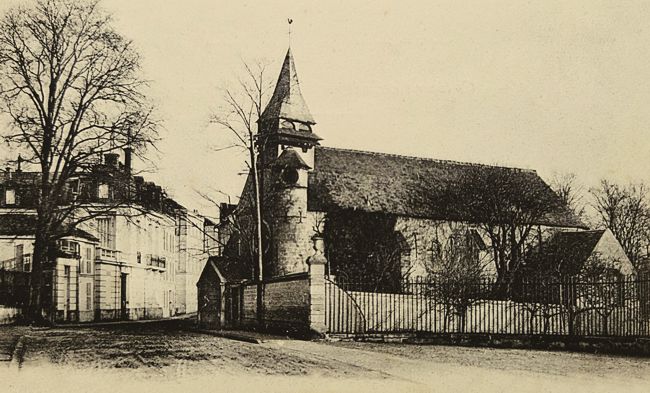

Nous avons dit plus haut que la reine Blanche fonda une église à Croissy. Ce petit monument, placé sous l'invocation de saint Léonard et qui conserva longtemps des reliques de son patron, existe encore ; vous le verrez dans la Grande-Rue, vis-à-vis de la rue Saint-Germain, en face de l'ancien château seigneurial construit en 1760, et qui appartient aujourd'hui à M. Bouruet-Aubertot. C'est un tout petit édifice, d'une jolie forme et charmant encore malgré l'effritement de ses pierres et ses fenêtres veuves de vitres ; désaffecté depuis plusieurs années, une bande de calicot s'étale au-dessus de son porche, et vous pouvez lire cette inscription : Local à louer, s'adresser à la mairie.

Croissy - L'ancienne église St Léonard

Désaffectée, rachetée en 1896 par le peintre Théophile Poilpot (1848-1915) qui y exposa ses œuvres.

...

L'église Saint-Martin Saint-Léonard, qui remplace celle que nous quittons, a été construite par M. Delarue ; elle est de bon style, mais inachevée ; d'assez jolies verrières décorent le fond du chœur. Grâce à la libéralité d'un paroissien, M. de Wailly, qui a laissé 20.000 francs à la commune, on espère pouvoir terminer promptement l'édification du clocher.

La mairie, l'école maternelle et l'école communale des filles sont installées dans les bâtiments d'une belle propriété dont le jardin sert de promenade publique. Si vous faites, à la maison commune, quelques recherches sur le passé de la localité, vous apprendrez qu'elle fut habitée, sous Louis XIV, par le sculpteur Gaspard de Marsy et jusqu'en 1689 elle avait pour curé l'abbé Vertot, auteur de l'Histoire des révolutions romaines. Outre le marquis d'Aligre dont nous avons déjà parlé, on vous citera encore, parmi les hôtes illustres de Croissy, d'Espremesnil, député en 1789, dont les descendants sont encore propriétaires d'un château, et Émile Augier, mort en sa blanche maison du quai de l'Écluse, le 25 octobre 1889, et inhumé au cimetière de la Celle-Saint-Cloud.

Le hameau des Gabillons, que nous traverserons pour nous rendre au Vésinet, contraste par sa rusticité avec le luxe de Croissy ; les jardins, les parcs, les villas, font place à d'humbles et vieillottes maisonnettes ; la verdure n'apparaît plus que de loin en loin par des échappées sur la campagne ; les habitants ne sont plus des rentiers jouissant d'un repos bien acquis, mais des travailleurs courbés tout le jour sur le dur labeur de la terre.

Le Vésinet, Vesiniolum, au temps de Charlemagne, n'était alors et ne fut, pendant bien des siècles encore, qu'un bois épais dépendant de la forêt des Yvelines qui couvrait toute la presqu'île. Cette partie était désignée sous le nom de forêt du Bourillon ou forêt de la Trahison [4]. D'où vient ce dernier nom? D'une légende qui désigne Vesiniolum comme ayant été choisi pour lieu de réunion par Ganelon et plusieurs autres ennemis de Roland quand ils tramèrent le complot qui lui coûta la vie à Roncevaux. Longtemps on montra la table de pierre autour de laquelle les conjurés s'étaient, dit-on, groupés.

Bien que la traversée de la forêt fût dangereuse à cause des nombreux bandits qui la hantaient, elle abondait en gibier de poil et de plume, et presque tous les rois de France y chassèrent. Sous Henri IV et sous Louis XIII, on commença à percer des routes. Sous Louis XIV, les chasses royales furent fréquentes ; on a conservé le souvenir de celle qui fut donnée en l'honneur de Jacques II, roi d'Angleterre, le 24 avril 1698.

Vers 1725, le duc de Noailles fit défricher 300 arpents de bois, et autour d'une petite chapelle qu'il érigea se groupèrent quelques chaumières de cultivateurs. Le village était créé, et le 8 août 1726 il était déclaré dépendant de la paroisse du Pecq, au grand regret, paraît-il, du curé de Chatou.

Longtemps encore tout le territoire qu'il occupe demeura boisé ; c'est à l'ombre de ses fourrés que Pinet, caissier du pacte de famine, fut trouvé mourant le 23 juillet 1789, victime, disent les uns, d'un assassinat qu'ils attribuent à ses associés, frappé par lui-même, assurent les autres.

Quand la Révolution éclata, le Vésinet appartenait au comte d'Artois et, bien d'émigré, fut réuni au domaine national. Lors de la création du chemin de fer de Saint-Germain, une quantité de vieux arbres tombèrent sous la cognée, de nombreuses éclaircies furent pratiquées, la sombre forêt d'autrefois devint un lieu de promenade et les écoliers des pensionnats, nombreux alors à Saint-Germain et à Nanterre, y prirent leurs ébats. La transformation complète devait s'accomplir sous le dernier Empire, grâce d'abord à la fondation de l'Asile dont nous parlerons tout à l'heure, et ensuite à la cession, consentie à une société immobilière, de 400 hectares de terrain. C'est alors que presque tout ce qui restait de l'antique forêt disparut pour faire place à des rues, des avenues, des lacs, des rivières, un champ de courses, un parc et une innombrable quantité de villas, grandes ou petites, luxueuses ou modestes, ayant les unes leur parc, les autres un simple jardin, où, souvenir du temps passé, on retrouve encore par-ci par-là quelques belles cépées de chênes.

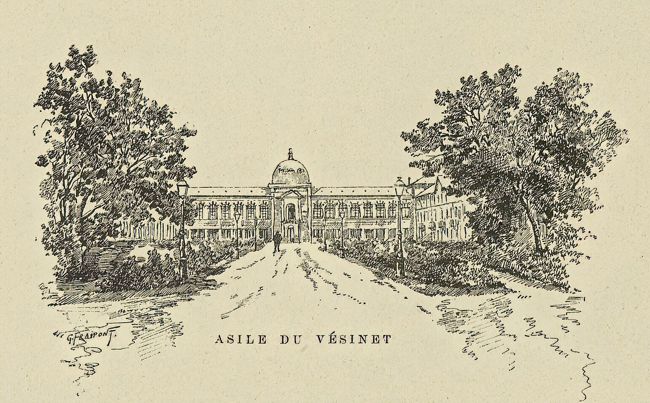

Asile du Vésinet

Dessin et gravure de Gustave Fraipont (1849-1923) [4]

...

L'Asile du Vésinet a été fondé en vertu d'un décret du 8 mars 1855 ; il était d'abord, comme l'Asile de Vincennes, destiné à recevoir, pour le temps de leur convalescence, des ouvriers parisiens sortant des hôpitaux ; un décret du 28 août 1858 l'affecta spécialement aux femmes. Il fut solennellement inauguré le 29 septembre 1859.

L'Asile s'élève à l'extrémité sud-ouest du Vésinet. Ses jardins descendent jusqu'à la Seine ; il occupe une superficie de 31 hectares entourés de murs. Sa grille d'entrée, sa cour d'honneur fleurie, sa façade, forment, au bout de l'avenue Princesse (sic), qui traverse tout le pays, une agréable perspective. Construit par M. Eugène Laval, qui fournit les plans et dirigea les travaux de l'Asile de Vincennes, celui du Vésinet lui ressemble dans ses grandes lignes. Comme son aîné, il se compose d'un pavillon central accosté d'ailes en retour et surmonté d'un dôme quadrangulaire ; comme à Vincennes, l'architecte a employé la pierre et la brique et les a mélangées harmonieusement. Un grand réfectoire occupe le rez-de-chaussée du bâtiment central ; la chapelle et les promenoirs sont au premier étage ; les ailes renferment les logements des employés, la bibliothèque, dont les volumes sont à la disposition des hospitalisées, les dortoirs, l'infirmerie, etc.

Outre son parc, au fond duquel le regard peut embrasser les jolis coteaux de Bougival et de Marly, outre un beau verger qui lui fournit les fruits, la maison a de nombreuses annexes répondant à tous les besoins : une vacherie, des bains de vapeur et des bains sulfureux, une étuve de désinfection, une buanderie admirablement organisée, où quarante mille pièces de linge passent chaque semaine, enfin aussi son cimetière, où l'ecclésiastique dénommé ici : prêtre chargé du service religieux, accompagne les morts.

Le jour où nous avons visité l'Asile, sous la conduite de son directeur, M. Cassiat, il renfermait environ trois cent trente convalescentes et une quarantaine de jeunes mères berçant ou allaitant leurs enfants dans le quartier spécial qu'elles occupent ou dans le jardin qui leur est exclusivement réservé. Combien, hélas ! après une vingtaine de jours passés à l'Asile, regretteront, en rentrant chez elles, le bon air, l'excellent lit, la nourriture salubre et l'exquise propreté qu'elles ont trouvés ici?

Prenons maintenant l'avenue Princesse, elle nous conduit au cœur du pays, en face d'un temple protestant mirant son clocher aigu dans un petit lac ; nous sommes aussi dans le quartier aristocratique. Ici, on vit de ses revenus, comme cela se disait au dix-huitième siècle, nulle industrie ne s'exerce, aucun commerce n'ouvre boutique, nulle enseigne ne serait soufferte. Des propriétés entourées de grands parcs, comme la villa Stoltz appartenant au commandant Hériot, ou la Mascotte, font bon voisinage avec de rustiques chalets ou des maisons de campagne de modeste allure ; le numérotage des immeubles est parfois tout ce que l'on peut voir de plus fantaisiste, mais le facteur et même l'étranger trouvent toujours le cottage qu'ils cherchent, car presque chacun d'eux a son nom. Ici, c'est la villa des Peupliers, là celle des Roses, ailleurs Binfield-House, Washington, la Favorite, Chesnut-House, etc., etc. De l'autre côté du chemin de fer, en se rejetant vers la gauche, on est dans le côté commerçant de la commune. De nombreuses agences se chargent de la vente et de la location des propriétés, là se rencontrent quelques cafés, une grande imprimerie, des boutiques d'approvisionnements de tout genre, un marché couvert, et enfin, sur une place, l'église Sainte-Marguerite, bâtie en fonte et béton agglomérés, construction sans style, accusé, blanche au dehors, peinte et dorée avec profusion au dedans.

La mairie est sur la route du Pecq, à l'angle de l'avenue des Pages ; c'est une sorte de petit château carré avec porche, balcon et campanile ; construit en 1879 par M. Gilbert, il s'élève au fond d'une cour sablée qu'avoisinent les écoles. Vous pourrez apprendre là que la commune compte à peu près 4300 habitants, qu'elle renferme, dirigé par des sœurs, un orphelinat de jeunes filles créé en 1875 par M. de Naurois et la Société des Alsaciens-Lorrains, enfin une succursale de l'Institution de Sainte-Croix, de Neuilly, où l'on reçoit les très jeunes garçons.

Vers le nord-ouest, nous rencontrerons la région boisée encore, mais bien éclaircie ; elle forme, entre Chatou, le Pecq et Montesson, un vaste triangle sillonné de nombreuses allées, coupé d'étoiles, dont un candélabre occupe le centre et renfermant, outre le grand lac, les petits lacs du Pecq et de Montesson, une rivière, une île aux bords défendus par des rochers factices, et enfin, auprès du grand lac, un hippodrome où les Parisiens se rendent généralement par la station du Pecq. [6]

Par l'avenue des Pages, que nous quitterons à quelques pas du rond-point pour prendre un étroit sentier qui serpente sous bois, nous ne tarderons pas à atteindre le boulevard de l'Est ; ici reparaissent les maisonnettes aux maigres jardins. Dans quelques années, le boulevard de l'Est ressemblera à l'avenue Centrale.

Montesson, Carrières-Saint-Denis, Bezons

Montesson, que nous ne tardons pas à atteindre, diffère absolument du Vésinet ; autant le dernier est jeune et riant, autant le premier est vieux et maussade. Presque partout vous verrez des fenêtres irrégulièrement percées sur des façades grises ; en la plupart des maisons vous pénétrerez par des porches écrasés, ronds ou carrés, ouvrant sur des couloirs aux plafonds solivés qui mènent à des cours entourées de bâtiments vermoulus.

Gardons-nous de juger les Montessonnais sur l'apparence un peu triste de leur village ; au dire de l'abbé Jarreau, qui écrivait en 1673, ils sont « gais, assez civils et spirituels »...

Avant de se lancer, avec une réussite certaine, dans la rédaction de guides touristiques, entre 1890 et 1900, Alexis Martin s'était essayé à la poésie (Le Parnasse contemporain, 1866), à l'art dramatique (L'Oiseau de Proie, pièce jouée au Château-d'Eau en 1883), à la critique d'arts (La peinture et la sculpture au Salon de 1887 ; Faïences et porcelaines : L'art ancien, 1890), à des ouvrages biographiques (Étude sur les ex-dono et dédicaces autographes : avec reproductions autographes, 1877 ; Les hommes célèbres nés à Versailles, 1884), mais sans succès.

****

Notes et sources :

[1] La Civilisation : journal quotidien (Paris) 6 juillet 1896.

[2] Jean Alexis Martin, marié en 1867 à Joséphine Charlotte Lehodey qui meurt le 16 août 1868 des suites de ses couches. Un deuxième mariage avec Charlotte Olga Siebecker le 11 novembre 1873 à Paris 18e s'achève par un divorce prononcé le 29 mars 1888. Un troisième mariage, avec Louise Sophie Malzac, sera célébré le 19 janvier 1889, toujours dans le 18e arrondissement.

[3] Les dessins (pointe sèche) de Rodolphe Piguet (1840-1915) font partie de la collection du musée d'Art et d'Histoire de la ville de Genève (E 2020-0092 et E 2020-0101) depuis 1921 (don de Frédéric Raisin).

[4] Le nom de forêt du Bourillon n'apparait nulle part ailleurs et c'est probablement une confusion avec la Forêt de Cornillon ou Cornillay que l'on trouve dans les documents anciens. Alexis Martin a peut-être aussi recherché du contenu historique chez un de ses contemporains, Louis Barron qui, curieuse coincidence, a commis une erreur analogue mais un peu différente en citant la forêt du Bornillon dans son ouvrage Les Environs de Paris (p.500).

[5] Les illustrations du document dont est tiré ce texte étant dans un état trop dégradé, nous les avons remplacées pas des images de même nature et de la même époque, issues de notre collection.

[6] A. Martin est peut-être, ici, pris en défaut ! On lui accorde la réputation de raconter les territoires tels qu'il les a lui-même explorés mais sa description de ce vaste triangle sillonné de nombreuses allées, coupé d'étoiles, est plus conforme aux projets d'aménagement de MM. Pallu & Cie qu'à la réalité du moment (1891-92) : le Lac du Pecq portait un autre nom depuis 20 ans, le lac de Montesson n'avait finalement pas été creusé.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org