Jean-Paul Debeaupuis, SHV, mars-avril 2025.

La Saga des Pierson

Le 20 avril 1881, Etienne Pallu épouse Marguerite Pierson, la fille aînée d'un négociant importateur parisien, Louis François Pierson.

Si l'acte de naissance de ce dernier à l'état civil de la commune de Lion-devant-Dun où il est né le 19 décembre 1835, lui donne pour prénoms François Louis dans cet ordre, la plupart des actes établis de son vivant (naissance ou décès de ses enfants, mariages, etc.) indiquent qu'il a lui-même opté pour l'ordre inverse. Il a d'ailleurs toujours signé LF Pierson. Mais ce détail n'a pris une réelle importance que le 18 mars 1877, date de la création du livret de famille qui fixe à la fois l'orthographe et l'ordre des prénoms.

L.F. Pierson, originaire de Lorraine où son père fut l'instituteur de petits villages de la Meuse, était un modeste employé de commerce lorsqu'il épousa en 1858, à Paris, Rose Adèle Suchet, une parisienne, fille d'un agent maritime et sa proche voisine dans la rue du Coq-Héron à Paris (1er) où il logeait. M. Suchet père aidera aux débuts des affaires de son gendre qui pourra bientôt se dire « négociant ».

Adèle Eugénie Marguerite fut sa première née (30 novembre 1859) bientôt suivie d'une sœur, Émelie Louise (9 décembre 1860). Viendront ensuite deux garçons : Paul-Louis en 1862 et Charles Émile en 1866. Un troisième fils, Jules Marc Henry, naîtra un peu plus tard, en 1874.

L.F. Pierson semble alors prospérer dans ses affaires, à savoir le négoce de toutes sortes de matières premières, alimentaires ou industrielles. On le trouve d'abord employé de la maison M. Ephrussi et Cie, demeurant à Paris, 137 boulevard de Magenta (1875). Son nom est lié à la fondation ou à l'administration (voire la liquidation) de plusieurs sociétés commerciales comme La Société des Factoreries Françaises du Golfe Persique et de l'Afrique Orientale (1881) qui a pour objet « la vente et l'achat pour son compte, en France et à l'étranger, de toutes denrées et marchandises diverses, indigènes et exotiques, de toutes provenances, et de tous produits bruts ou manufacturés, d'importation et d'exportation ». Et un peu plus tard, la Société Anonyme des phosphates de Peñaflor, une société franco-espagnole ayant pour objet « l'exploitation industrielle et commerciale sous toutes les formes des phosphates, et autres produits miniers, pouvant être découverts pendant le cours de l'exploitation ainsi que l'exploitation industrielle et commerciale de toutes autres mines de phosphates ou autres minerais que la Société pourrait acquérir. »

Il participera à l'exposition universelle de 1889 au titre des Produits de l'exploitation des mines et de la métallurgie.

![]() La Villa Pierson, au Vésinet

La Villa Pierson, au Vésinet

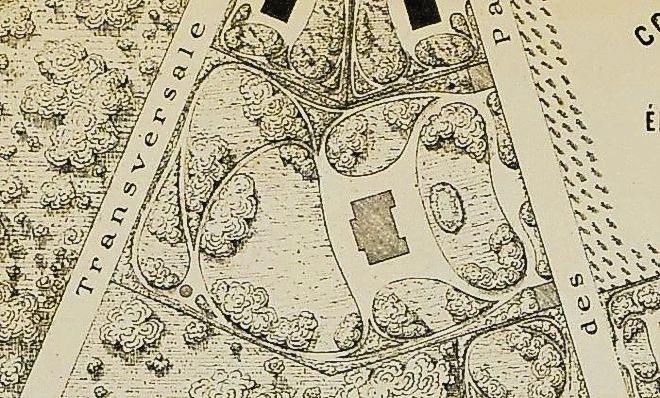

Pierson et son épouse (séparée de bien), domiciliés au 21 rue d'Amsterdam à Paris, achètent ensemble en 1879, un vaste terrain (jardin d'agrément) au Vésinet, au 9-11 avenue des Pages avec une grande villa (la future Villa des Pages). La Dame Pierson apparaît au cadastre pour la case 606 et son mari, François Louis pour la case 607. L'acte de vente passé à l'étude de Maîtres Aumont-Thiéville & Bazin, notaires à Paris, le 23 mai 1879, fournit de la propriété la description suivante :

1°– un corps de bâtiment en forme de pavillon auquel on accède par un perron en pierres avec marquise, élevé au milieu d'un jardin et d'un parc, sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le deuxième mansardé avec comble couvert en tuiles ;

2°– à gauche de la grille, un bâtiment en forme de chalet élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage couvert en tuiles ;

3°– de l'autre côté et à droite, un bâtiment parallèle élevé comme le précédent. Dans ces deux bâtiments, écurie, remises et boxes ;

4°– au fond du parc, un petit corps de bâtiment à usage de basse-cour et pigeonnier.

La propriété s'étend sur plus de 9300 m², avec un grand jardin, un parc planté d'arbres fruitiers et d'agrément, entourée de murs de tous côtés à l'exception de la partie donnant sur l'avenue des Pages, sur laquelle existe « un mur à hauteur d'appui avec grilles en fer. »

Propriété des Pages en 1874 (détail d'un plan dans L'Education paternelle dressé par l'architecte Armand Buraud)

… le tout d'une contenance de neuf mille trois cent soixante-six mètres quarante centimètres, entouré de murs de tous côtés à l'exception de la partie donnant sur l'avenue des Pages,

sur laquelle existe un mur à hauteur d'appui avec grilles en fer, tenant par devant à l'avenue des Pages, au fond à l'avenue Transversale RD (future av. Horace-Vernet),

d'un côté à droite à la Société Pallu, d'autre côté et à gauche à la même Société et à M. Caron.

On apprend grâce à l'acte de propriété que le terrain fut acheté à MM. Pallu & Cie par Mme veuve Dubourdieu (née Eugénie Anaïs Trabaud) qui y fera édifier la maison (1865) pour l'habiter durant quelques années avec son fils, Philippe Clément, employé au ministère de l'Intérieur, futur sous-préfet d'Eure-et-Loir. Mme Anaïs Dubourdieu était la veuve d'un commissaire de la Marine, Paul-Clément-Bernard Dubourdieu, mort à Alger du choléra à 48 ans en 1854. [1] Elle cédera ensuite la propriété à un riche diplomate Équatorien de Guayaquil, Miguel de Luzarraga, connu comme collectionneur d'art [2]. Lui-même revendra cette maison de campagne à M. et Mme Hippolyte Baudelot en 1875. Lui, un pâtissier parisien demeurant à Paris, 44 rue des Écuries-d'Artois, et elle née Alexandrine Justine Regnauld, connue aussi sous le pseudonyme de Mme Cécile d'Orsay comme femme de Lettres. Monsieur Baudelot étant décédé peu après l'acquisition de la propriété, sa veuve voulut la revendre à son tour. Les acheteurs furent M. et Mme Pierson. La vente ainsi faite « moyennant le prix principal de soixante mille francs qui a été payé comptant » est signée le 23 mai 1879.

La famille Pierson s'apprête à passer une nouvelle saison estivale dans sa maison de campagne quand, le 15 mai 1880, leur fils Charles Émile meurt subitement, à peine âgé de 13 ans. Une chapelle sera édifiée dans le cimetière municipal.

![]() Des mariages et des enterrements

Des mariages et des enterrements

L'année suivante, le 20 avril 1881, la fille aînée de M. et Mme L.F. Pierson est la première à trouver un mari, et pas n'importe qui : Etienne Pallu. Celui-ci, qui a perdu son père quelques mois plus tôt (le 4 novembre 1880), est alors le directeur en titre de la Société des Terrains & Eaux du Vésinet. Il sera bientôt en charge également des marbres onyx car le 15 janvier 1886, la production d'objets décoratifs sera fusionnée à celle de l'exploitation de la forêt du Vésinet dans la nouvelle société MM. Pallu & Cie, Etienne Pallu en étant le directeur-gérant, avec pour objet « Défrichement et mise en valeur de la forêt du Vésinet et d'une partie de la forêt de Saint-Germain, exploitation des marbres onyx d'Algérie et de bronzes ».

Du mariage d'Etienne Pallu et Marguerite Pierson célébré à Paris (8e) naîtront trois enfants : Marcel (1882), Marie-Andrée (1885) et René (1886).

Le 30 octobre 1888, M. Pierson marie sa seconde fille Louise (28 ans) à un publiciste, ex-diplomate Espagnol (rencontré parmi les résidents du Vésinet !). Ancien attaché au ministère de l'Intérieur d'Espagne et fils d'un banquier de Madrid, Guillaume Fernand Stanislas Bauer (32 ans) est surtout connu sous le nom de Fernand Bauer de Hermoso comme « un homme du monde accompli ». Un temps secrétaire particulier de l'ambassadeur d'Espagne à Paris, correspondant parisien occasionnel de journaux madrilènes comme La Epoca ou il Tiempo, il a longtemps collaboré au Clairon et au Gaulois. Il écrit aussi des billets sous le nom de F. de Villemont dans Le Monde Illustré, une chronique très suivie « Autour de la Vélocipédie ». Il est chevalier de la Légion d'Honneur.

Le couple occupera plusieurs résidences au Vésinet, au 70 route de Chatou (boulevard Carnot) d'abord, où la maison fut frappée par la foudre sans graves conséquences en 1891, puis au 12 de l'allée du Lévrier vers 1900.

Le soir du samedi 8 février 1890, Etienne Pallu meurt à 36 ans, après quelques jours de maladie. Il avait reçu le 15 janvier précédent la croix de chevalier de la Légion d'Honneur des mains du contre-amiral Pallu de la Barrière, major général de la Marine, son parent. Cette médaille récompensait le succès des produits de l'exploitation des marbres onyx d'Algérie, présentés par la Compagnie Pallu à l'exposition universelle de 1889, récompensés par une médaille d'or et une médaille d'argent. Marguerite Pallu, se retrouve veuve à 30 ans avec trois enfants en bas-âge. Elle préférera s'éloigner du Vésinet et, dès le 1er juillet 1891, elle se remariera avec Albert Dubucquoy, un fonctionnaire, rédacteur principal à la préfecture de la Seine, il sera plus tard chef de bureau à la mairie du 11e arrondissement.

Le 21 février 1891, à Paris M. et Mme Pierson marient leur fils aîné, Paul-Louis avec une toute jeune anglaise de 20 ans, Martha Morlock. Née à Londres en 1871, elle est la fille d'un personnage cosmopolite Karl-Gustav Morlock, natif du grand duché de Bade, grand voyageur et pour l'heure propriétaire directeur de deux hôtels parisiens de la Place Vendôme : L'Hôtel Bristol et l'Hôtel du Rhin, ce dernier servant aussi de domicile à une partie de la famille durant la saison hivernale. Paul-Louis Pierson, représentant de commerce selon son acte de mariage, devient avec sa jeune femme propriétaire d'une agréable villégiature au Vésinet (cadeau de son beau-père ?) à laquelle on donnera le nom de Villa Bristol, 27 boulevard du Midi (actuel boulevard du Président-Roosevelt). Mais le bonheur du jeune couple sera de courte durée. Paul-Louis meurt subitement dans sa résidence du Vésinet, le 30 juin 1892, âgé de 29 ans. Il rejoindra son jeune frère dans la sépulture familiale.

Les palaces de la famille Morlock, place Vendôme (carte postale).

![]() La vie au Vésinet

La vie au Vésinet

En raison de sa proximité avec la famille Pallu ou par intérêt personnel pour la chose publique, L.F. Pierson était entré au Conseil municipal du Vésinet dès l'élection de janvier 1881 sur la liste des Républicains conduite par le maire sortant, ancien adjoint d'Alphonse Pallu, Jean Laurent. Il est réélu avec la même liste (en 7e position) en mai 1884. Le 5 août suivant, il fait adopter une proposition de protestation contre un article du Figaro qui cite Le Vésinet parmi les communes qu'alimentent l'eau de la Seine. Or, l'eau distribuée au Vésinet étant alors « de l'eau de source absolument pure et distincte de l'eau du fleuve » une insertion dans les journaux, signée du Maire, devra faire reconnaître la qualité de l'eau. Faut-il voir dans cette intervention, la main du responsable de la Compagnie des Eaux ?

En 1888, Pierson appuie encore l'appel d'Alphonse Ledru. Celui-ci, demandant aux propriétaires parisiens des villégiatures vésigondines de s'inscrire sur la liste électorale locale, vise l'objectif de reprendre aux Radicaux d'Aimé Foucault et Hippolyte Chameroy, le contrôle du Conseil municipal. L'opération est un succès et les colistiers d'Alphonse Ledru s'installent à la Mairie pour longtemps. Cependant, en décembre 1890, le maire annonce la démission de M. Pierson « qui n'y ayant plus d'intérêts, quitte le Vésinet ». Cette démission pour raisons personnelles s'ajoute à plusieurs autres, politiques, qui auront pour conséquence de rendre nécessaire une élection partielle en 1891. Elle n'empêchera pas le succès renouvelé des Républicains.

La propriété de l'avenue des Pages est mise en vente. François Louis et Adèle Pierson la cèdent à un médecin psychiatre, Vincent Donatien Raffegeau, qui souhaite installer au Vésinet un grand établissement d'hydrothérapie et qui s'empresse d'acquérir les terrains jouxtant la propriété Pierson, puis il abat les murs, construit de nouveaux bâtiments ... Si l'on connaît bien les multiples pavillons de la Clinique des Pages qui ont été édifiés au fil des ans depuis 1892, on ne peut que supposer la nature des transformations qu'il effectue sur la villa Pierson pour en faire la Villa des Pages que nous connaissons : agrandissement, réfection de la toiture où l'ardoise remplace la tuile ...

A Paris, LF et Adèle Pierson ont quitté leur appartement du 21 rue d'Amsterdam pour le 13 de la rue Vivienne, à deux pas de la Bourse. Au Vésinet, après avoir été domiciliés, pour des raisons de commodité, à la Villa Marguerite (1890-92), ils occupent désormais une propriété très boisée (dont il ne reste à peu près rien de nos jours) au 28 avenue Kléber. Ils ont, semble-t-il, renoncé à quitter tout à fait Le Vésinet où leur gendre, Fernand Bauer de Hermoso, taquine le nouveau maire, Charles Drevet, sur la question des vélocipèdes dont la circulation désordonnée pose problème.

Fernand Bauer de Hermoso, « gentilhomme espagnol » souvent cité dans les chroniques mondaines, protagoniste de faits-divers héroïques, fine lame mêlée de près ou de loin à des « affaires d'honneur » et chroniqueur sportif sous pseudonyme (connu), semble résolument attaché au Vésinet où il a acquis une sépulture au cimetière et fait ériger une chapelle pour accueillir la dépouille de sa mère en 1892.

Fidèle villégiateur Vésigondin où il circule couramment en « tricycle à pétrole» ce qui ne passe pas inaperçu, il sera domicilié dans la commune (12 allée du Lévier) à partir du début du XXe siècle. Journaliste, sportif amateur (coureur cycliste, pilote automobile) membre de l'Automobile Club de France, il participe à des raids automobiles (Madrid-Paris en 1899) ou motocyclistes. La place à ses côtés de son épouse, Louise (seconde fille Pierson) n'est pas souvent mentionnée. Nous ne leur connaissons pas de progéniture. Avec l'aide de son ami Roger Drevet, le fils du maire, il aura contribué à faire du Vésinet un « haut-lieu de la vélocipédie ».

Né à Paris (10e) le 20 janvier 1874 Jules Marc Henry Pierson, le dernier fils de la famille, arrive à l'âge de la conscription. Employé de commerce dans les affaires paternelles, Henry profite du Conseil de révision pour s'engager (11 novembre 1892) pour une durée de 4 ans. Affecté au 72e Régiment d'Infanterie, il y fait ses classes, est nommé caporal (1893) mais se fait réformer (commission spéciale d'Amiens, 8 janvier 1894) pour « hernie inguinale droite et mono-orchidie.» La mesure de réforme sera confirmée par la même commission le 19 novembre 1895 pour « ectopie testiculaire droite ». Henry rentre dans ses foyers.

Le 21 janvier 1905, alors qu'il est en visite chez sa tante, à Paris, rue Dufresnoy, Fernand Bauer de Hermoso, victime d'une crise cardiaque, meurt subitement à 47 ans. Son acte de décès précise qu'il est domicilié au 12 allée du Lévrier au Vésinet. Une rature remplace la mention « sans profession » par celle de « chevalier de la Légion d'Honneur ». Ses obsèques sont célébrées le matin du 26 janvier à Paris en l'église Saint-Philippe du Roule et l'inhumation, au cimetière du Vésinet l'après-midi, rassemble une assistance nombreuse. Louise Pierson, jeune encore, se trouve veuve. On ne lui connaît pas d'enfants. Elle se remarie le 1er septembre 1906 avec Roger Drevet, un proche ami du couple Bauer de Hermoso, fils de l'ancien maire du Vésinet, alors disparu et ardent promoteur du sport cycliste. Roger a 17 ans de moins que Louise et vit encore avec sa mère, au 12 avenue Rembrandt, « de ses rentes ».

Les parents de Louise ont quitté leur appartement de la rue Vivienne, à Paris, pour un plus modeste logement à Colombes, (2 rue Saint-Hilaire) à deux pas de la gare mais ils disposent toujours, au Vésinet, de leur maison du 28 avenue Kléber.

![]() Encore des mariages (des divorces) et des enterrements

Encore des mariages (des divorces) et des enterrements

Le 5 octobre 1905 à St-Rémy-en-l'Eau (Oise) Henry se marie avec la fille d'un peintre en bâtiments d'Argenteuil : Louis Fulgence Zarisky et de sa femme née Léopoldine Dubois. Même si leur patronyme évoque vaguement les steppes d'Asie, ils sont Picards depuis plusieurs générations. Le couple habitera Pantin où Henri réside déjà avenue d'Aubervilliers. Il est représentant de commerce et après quelques années, il sera chef du service commercial à la Société Anonyme des Établissements Malicet et Blin, à Pantin (société fabricant des roulements à billes).

.jpg)

Marguerite Pierson, la veuve d'Etienne Pallu, la mère des seuls descendants d'Alphonse Pallu, disparaît à 50 ans. On ne trouve pas d'annonce du décès dans la presse, chose pourtant courante à cette époque, et le choix d'être incinérée, en revanche, ne l'est pas et n'est pas sans interroger. Domiciliée Place Voltaire, elle est décédé au 200 Faubourg Saint-Denis, entre la gare du Nord et la gare de Lyon dans l'établissement hospitalier dit « Maison Dubois » du nom de son fondateur. [3]

Son second mari, Albert Dubucquoy, donne l'image d'un fonctionnaire exemplaire, dont le déroulement administratif de carrière est idéal. Auxiliaire à la préfecture de la Seine (1874), expéditionnaire (1875), rédacteur (1879), rédacteur principal (1891), sous-chef de bureau (1897), chef de bureau (1903). A côté de ses fonctions professionnelles, on relève de nombreuses activités gratuites ou militantes comme la fonction de commissaire de bienfaisance du 5e Arr. (1878-1880) ; secrétaire, secrétaire général ou trésorier de diverses commissions : Commission scolaire et Société scolaire de secours mutuels (1891-1902) ; Commission d'hygiène du 8e Arr. (1897-1902) ; Union des Mutualités scolaires de la Seine et Congrès International de la Presse de l'Enseignement (1898-1902). Il est, en 1910, trésorier de la Caisse des Écoles du 11e Arr. et prépare une exposition de l'Art à l'École. Il a collaboré aussi bénévolement à divers organes de presse (France sociale, organe mutualiste ; Les Mutualistes français ; l'Union pédagogique ; le Bulletin de la Ligue française de l'Enseignement.

Très bien noté, Albert Dubucquoy, est aussi reconnu et récompensé : Officier d'Académie (1887), Officier de l'Instruction publique (1894), Médaille d'argent de la Mutualité (1898), Chevalier du Mérite agricole (1903, il sera officier en 1913). Dans son rapport, le préfet de la Seine écrit en 1910 : « Voulant rendre hommage à ses mérites comme fonctionnaire et, en même temps, reconnaître les services que depuis fort longtemps M. Dubucquoy rendait à l'enseignement en dehors de l'administration, avec autant de désintéressement que de dévouement, l'un de mes prédécesseurs l'a proposé en 1909 à M. le Ministre de l'Instruction Publique pour la décoration de Chevalier de la Légion d'Honneur ». Il faudra attendre 1922 pour que cette récompense ultime lui soit accordée.

Marguerite Dubucquoy aura eu la satisfaction de voir ses trois enfants, choisir leur voie.

L'aîné, Marcel a choisi le métier des Armes. Engagé volontaire en 1902 pour l'École spéciale militaire de St-Cyr, il a été promu sous-lieutenant en 1904 au 27e régiment de Dragons (27e RD) puis lieutenant en 1906, au 12e RD et enfin au 3e RD. Il a été en garnison, dans l'Est de la France, avec le 27e RD et le 12e RD. Il est désormais à Nantes avec le 3e RD. Il s'est marié à Versailles le 7 octobre 1907 avec Madeleine Suzanne Gerboin, la fille d'un médecin major en garnison à Nantes. Marguerite Dubucquoy, en villégiature à Montigny-sur-Loing, n'était pas présente.

René, le cadet, a été incorporé en 1907 en Tunisie, où il effectue des études d'agronomie coloniale. Élève officier de réserve (1908), détaché à Nîmes pour la durée des cours, il rejoindra ensuite le Groupe d'Artillerie à pieds d'Afrique au sein de la Division d'Occupation de la Tunisie en qualité de sous-lieutenant. Propriétaire à Souk-el-Kemis, en Tunisie (selon la mention portée sur l'acte de décès de sa mère), il achève sa formation militaire à Vincennes, au 12e régiment d'artillerie lorque sa mère décède.

Quand à Andrée (dite Marie-André), leur sœur, elle s'est mariée en 1903, à peine âgée de 18 ans avec un agent d'assurance à peine plus âgé, Paul George Emler. De cette union nait un fils, Jacques Paul, en février 1904. Mais un divorce est prononcé (octobre 1908). Pour l'anecdote, à partir de 1926, Paul George Emler sous le pseudonyme de Raymond Narlay, fera une discrète carrière d'acteur au cinéma et au théâtre. Il mourra à Poitiers en 1958, après avoir été marié cinq fois. [4]

Marie-Andrée se remarie en mai 1909 avec un citoyen américain, Franck Wilson Williams, natif de l'Indiana, dentiste à Paris. Marguerite Dubucquoy n'assiste pas à ce mariage, mais Marcel et René Pallu, tous deux militaires, sont présents. Le couple habite au 102 boulevard Haussman et Mme Williams est quelque peu délaissée par son mari. Elle entretiendra une relation épistolaire avec un de ses voisins qui n'est autre que Marcel Proust. Cette curieuse correspondance fera l'objet d'une publication bien des années plus tard. [5] Marcel Proust finira par déménager et Mme Williams ne tardera pas à divorcer.

En mars 1911, les obsèques du baron Angot des Rotours (1828-1911), ancien magistrat, – frère de Madame Alphonse Pallu, il fait alors office de doyen de la famille – seront l'occasion de remettre à l'honneur le nom de « Pallu des Réaux » ignoré par l'état-civil, inusité d'Alphonse et d'Etienne Pallu et donc inconnu jusque là au Vésinet. Après ce moment de mars 1911, les trois enfants d'Etienne Pallu le porteront fidèlement dans les évènements mondains, à défaut de le voir mentionné dans les actes officiels.

A l'automne 1912, c'est Louis François Pierson, leur autre grand-père qui va quitter la scène. Il meurt le 14 novembre 1912 dans sa maison de l'avenue Kleber, au Vésinet. Son fils Henry Pierson et son gendre Roger Drevet contre-signent l'acte de décès avec Jules Barrault (le père du grand homme de théâtre, Jean-Louis Barrault) alors adjoint au maire et officier d'état-civil. Il est inhumé dans la chapelle familiale où reposent déjà deux de ses fils, Charles et Paul-Louis. Son épouse, Adèle ne les rejoindra qu'en 1931, à plus de 90 ans.

![]() La Grande Guerre

La Grande Guerre

Août 1914. La guerre est déclarée, la mobilisation générale est proclamée ...

Marcel Pallu des Réaux, lieutenant au 3e RD, à Nantes est mobilisé. Mais des « maladies contractées en campagne » le mettent bientôt hors de combat. Il meurt à Nantes le 13 février 1915 des suites de ces affections. Agé de 32 ans, il laisse deux enfants en bas âge : Jean (1909) et Bernard (1911)

Quelques mois auparavant, il avait publié dans La Revue d'Outre-mer, un poème.

La Loire, lentement, encercle les bancs d'or

Et coule entre les prés où les bêtes pâturent

Ruminant doucement dans le jour qui s'endort.

Le vent du soir étend son fraichissant murmure,

La barque des pêcheurs ride le flot songeur

Et l'on entend au loin le battement des rames.

La brume descendant sur le vent chuchoteur

Eteint les derniers bruits dans sa légère trame.

L'Horizon faiblissant s'estompe ; la nuit vient

L'Orient s'obscurcit et l'ombre, comme un rêve,

Envahit les contours d'un soir virgilien

Et la lune, là-bas, triste et ronde se lève …

Le frère cadet de Marcel, René Pallu des Réaux, qui se trouve en Tunisie au moment de la mobilisation, est promu Lieutenant de Réserve par décret présidentiel (JO du 20 août 1914) ; le 19 septembre, il est affecté au 60e régiment d'artillerie de campagne (60e RAC). Parti aux Armées le 27 septembre, il est évacué pour raison de santé le 9 février 1915 et proposé peu après pour une radiation des cadres en raison d'une « insuffisance aortique ». Le diagnostic ayant été confirmé par une contre-visite, la radiation est ordonnée par le général commandant militaire de Tunis le 4 mai 1915 et René est rendu à la vie civile. Son insuffisance cardiaque lui vaudra une pension permanente de 50%, pour le reste de sa vie. Ancien élève de l'École Coloniale d'Agriculture de Tunis, René Pallu s'installera au Maroc où, ingénieur agricole colonial, il deviendra directeur du domaine d'El-Ghézazra près de Casablanca. Marié ... mais sans descendance il mourra « des suites des suites d'une maladie contractée aux armées » le 14 janvier 1939 à Casablanca où il sera inhumé.

Albert Dubucqoy, leur beau-père, fait officier du Mérite agricole en 1913, chef de bureau principal à la préfecture de la Seine, aurait dû faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 1915, mais il choisit de rester provisoirement en fonctions jusqu'au 1er août 1918, en raison de la Guerre. Il est nommé chef de bureau honoraire le 12 août 1918 et il reçoit la croix de la Légion d'Honneur en janvier 1922.

Entre temps, il s'est remarié le 11 avril 1917 à Paris (4e) avec Caroline Joséphine Elisa Descombes, une veuve de 43 ans mariée durant 26 ans à un professeur de rhétorique. Albert Dubucquoy a quitté l'appartement de la place Voltaire pour celui de sa femme au 56 rue Molitor. C'est là qu'il meurt, le 27 février 1930.

Le cousin des frères Pallu des Réaux, Henry Pierson est lui aussi mobilisé en septembre 1914 et affecté à la 22e section de C.G.A. mais rapidement détaché au titre de la sécurité des établissements Malicet et Blin, 103 avenue de la République à Aubervilliers en qualité d'ingénieur (circulaire ministérielle du 4 juillet 1915). Après plusieurs changements d'affectations dans divers régiments mais maintenu en détachement à Aubervilliers, il sera définitivement libéré de toute obligation militaire (décision ministérielle du 8 décembre 1918). Son beau-frère, Georges Zarisky, a moins de chance. Il tombe dès le 15 septembre 1915 « tué à l'ennemi » dans la forêt d'Argonne.

![]() Une belle époque ?

Une belle époque ?

Marie-Andrée Pallu des Réaux, la seule petite fille de LF Pierson, n'est pas la dernière à profiter de ce que l'on appelle – à tort ou à raison – les années folles et à mettre à l'honneur sa nouvelle locution patronymique dans les gazettes et les chroniques mondaines. Son premier mari, Paul George Emler (le père de son seul enfant) dont elle a divorcé en 1909 s'est reconverti dans le journalisme et occasionnellement en acteur de cinéma sous le pseudonyme de Raymond Narlay. Son second mari, le dentiste américain Franck W. Williams dont elle a divorcé en 1919, « refait sa vie » avenue Hoche, à deux pas de l'Arc de Triomphe, avec une nouvelle compagne.

Marie-Andrée convole en troisièmes noces avec Alexandre Brailowsky, « le pianiste russe bien connu ». Le mariage est célébré dans l'intimité à l'église orthodoxe de la rue Georges-Bizet, Paris (17e) le 4 septembre 1920. La presse s'en fera largement l'écho, mais après un délai d'une semaine. Alexandre Brailowsky, pianiste virtuose spécialiste de Liszt et de Chopin, est né à Kiev en 1896. Il sera naturalisé français en 1926. Pendant une dizaine d'années de vie commune, Alexandre et Marie-Andrée parcourent l'Europe d'une salle de concert à l'autre.

Marie-Andrée Brailowsky meurt à Paris, à son domicile de la rue de Tocqueville, le 8 mai 1931, à 46 ans. Elle sera inhumée au Vésinet. C'est le destin des membres de cette famille que de mourir jeune. Après la mort de sa femme, Alexandre émigrera aux Etats-Unis où il prendra la nationalité américaine. Il enregistrera jusque dans les années 1960 les œuvres de Chopin, Rachmaninov, Liszt, Debussy et bien d'autres. On en retient notamment le quatrième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns, enregistré avec l'orchestre symphonique de Boston dirigé par Charles Munch. Brailowsky meurt à New-York en 1976.

Paul Jacques Etienne Emler (dit Jacques Emler), le fils de Marie-Andrée et George Emler alias Raymond Narlay, est né à Paris (8e) le 16 février 1904. Trop jeune pour participer à la Guerre, il est pilote breveté en 1923 et fait son service militaire dans l'aviation où il acquiert une expérience de « pilote aviateur ». Après 5 ans de services actifs dont deux majorés pour avoir servi sur les théâtres d'opérations extérieures (guerre du Rif), qui lui vaudront la Croix de Guerre des TOE avec trois citations et la Médaille Coloniale, Jacques Emler entame, en 1927, une carrière de pilote de ligne pour la Compagnie Générale Aéropostale. Avant de partir s'installer à Dakar (Sénégal) il a épousé à Paris (16e) Berthe Fanny Albala. Née à Bursa en Turquie d'un père turc et d'une mère tunisienne, tous deux instituteurs, celle-ci est venue s'installer en France après la mort de son père. Elle exerce avec sa mère, le métier d'institutrice dans les écoles du 16e arrondissement. Mme Albala-Khiat, la mère, avait dirigé l'école des filles de l'Alliance israélite universelle de Bagdad, ce qui lui avait valu les Palmes académiques en 1912.

Le premier enfant du couple, Gérard, nait à Casablanca le 29 août 1928, tandis que Jacques Emler assure la liaison aérienne Casablanca-Dakar.

Berthe Emler, qui a suivi son mari au Sénégal, met au monde à Dakar leur deuxième fils, Francis Pierre Marie, le 11 mai 1930. Le troisième, André Georges, naîtra à Toulouse le 18 février 1932. [6]

A partir de 1927, après l'obtention de son brevet de transports publics Emler assure le service régulier sur la ligneToulouse-Dakar. Selon un rapport très élogieux qui figure dans son dossier de Légion d'Honneur, on peut lire :

Pilote de ligne de tout premier ordre. Depuis 1927 assure un service très régulier sur les divers secteurs de la ligne Toulouse-Dakar s'imposant par sa maîtrise et son sang-froid. Spécialisé dans les vols de nuit sur le tronçon Port Etienne - Dakar, surmonte magnifiquement toutes les traîtrises du désert et les difficultés du vol de nuit dans les vents de sable. Parvient toujours à livrer son courrier au jour et à l'heure prévus. Totalise plus de 3.700 heures de vol dont plus de 1.000 sur le parcours particulièrement pénible Port Etienne - Dakar...

Le 25 janvier 1933, il est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur (contingent spécial) comme « pilote de la ligne France-Amérique du Sud. Spécialiste des vols de nuit avec 3.700 heures de vol » rappelant qu'il avait été l'un des premiers à voler de nuit au Brésil et en Argentine.

Le 9 mai 1933 Jacques Emler est aux commandes d'un avion Laté 28-1 (n°904 F-AJIX) avec Alfred Guyomar, son opérateur radio et quatre passagers (René Riguelle, chef de section à Dakar rentrant en France pour un congé, Ernest Valette, le Dr Supervie et sa femme) lorsque l'avion s'écrase à Viladrau sur la Sierra de Montseny en Espagne [7]. Les six occupants périssent dans l'accident. Le rapport de Raymond Danel, expert de l'Aéropostale, est rédigé en ces termes :

En provenance de Casablanca, l'avion avait redécollé de Barcelone pour Toulouse. Il s'écrasa puis s'embrasa par suite de l'éclatement du réservoir d'essence. Le pilote entré dans une formation orageuse, surpris sans visibilité extérieure, par de violents remous, est revenu à la lumière en glissade au-dessus d'un cirque de montagnes élevées. Pour éviter la rencontre brutale, il fit par deux fois des manœuvres hardies qui évitèrent le choc. Mais au cours de la dernière, l'appareil passa sur le dos ; il s'en suivit le flambage des mats et la rupture des ailes ; le fuselage s'effondra dans le ravin, plein moteur et le contact brutal avec le sol amena l'incendie.

Plaque funéraire sur la tombe de la famille EMLER au cimetière du Vésinet (shv, 2001)

où reposent le pilote tragiquement disparu, sa mère Marie-Andrée Braïlowsky, sa femme Berthe et la plupart de leurs enfants ...

...

Le 16 mai, le corps de Jacques Emler est ramené à Paris. Un office religieux est célébré à l'église St-Philippe-du-Roule avant l'inhumation au cimetière du Vésinet, auprès de sa mère.

Par la suite, d'autres membres de la famille, André (1932-1957) et Francis (1930-2010) les fils, Berthe (1903-1995) l'épouse ; quelques autres viendront les rejoindre au fil des ans [8] traduisant la longue liste des drames qui marqua cette lignée ....

La Saga n'a pas de fin.

****

Notes et sources :

[1] Le moment où Mme Dubourdieu achète le terrain et met en chantier la villa coïncide avec le moment où son fils est créé baron héréditaire par réversion du titre conféré à son grand-oncle (lettres patentes du 20 août 1864). Sa décision de revendre la maison huit ans plus tard coïncide avec le mariage de ce même fils (3 juin 1873) avec Mlle Delphi des Gouëites et leur départ en province.

[2] Miguel Luzarraga y Rico, né à Guayaquil en 1834 et mort dans la même ville en 1911, est apparenté à une riche famille de négociants Equatoriens. Parfois présenté comme « comte de Luzarraga », il fut attaché d'ambassade à Paris (autour de 1866), il est mentionné avec sa femme et sa fille dans les chroniques de la vie parisienne. On le présente comme « riche » collectionneur d'arts et peut-être mécène. Il fut victime à Paris de vols domestiques et fut amené à témoigner dans un procès (1874). Sa situation d'étranger et de tuteur de sujets espagnols a compliqué la levée d'hypothèque lors de la vente de la villa de l'avenue des Pages, ce qui explique la trace de cette vente dans la Gazette des Tribunaux.

[3] Fondé par le baron Dubois, chirurgien, l'établissement désigné comme Maison municipale de Santé deviendra l'Hôpital Fernand-Widal en 1959. La comtesse de Chabrillan alias Mogador y fit plusieurs séjours à la fin de sa vie, après 1886.

[4] Agent d'assurance avant la Guerre, Paul George Emler est réformé pour endocardite chronique. Engagé volontaire en 1914, il est blessé en 1915 aux Éparges (Meuse) et sera pensionné pour les suites de ses blessures (enseveli lors d'un éclatement de torpille, il a subi une commotion cérébrale). Il restera sourd de l'oreille droite. Plusieurs fois renvoyé dans ses foyers durant les hostilités, il est libéré des obligations militaires en 1919. Il se reconvertit dans le journalisme. A partir de 1926, il se produit dans quelques films (muets) sous le pseudonyme de Raymond Narlay et « franchit la barrière du parlant ». Il tiendra des rôles, modestes mais parfois salués par la critique, dans quelques films dont certains, dirigés par des metteurs en scène connus, ont été des succès. Entre 1931 et 1947, il fait quelques apparitions au théâtre.

[5] Marcel Proust. Lettre à sa voisine. Texte établi et annoté par Estelle Gaudry et Jean-Yves Tadié. Editions Galimard, 2013.

[6] On peut suivre dans la rubrique scolaire du Petit Marocain les succès des jeunes Emler, Gérard et Francis, au Lycée Lyautey de Casablanca. Après la mort de leur père, les deux frères seront admis à l'École des Pupilles de L'Air, à Grenoble.

[7] Une note officielle résumant les résultats de l'enquête sur cet accident sera publiée en 1934 par Paul Perrin, député de Paris, dans son rapport de mission en Afrique. Elle n'empêcha pas les commentaires et critiques sur les qualités et les défauts du Latécoère 28, monoplan haubané, en cause dans l'accident. Lancée en 1937, une souscription nationale permit d'édifier à Toulouse un monument à la mémoire des morts de la ligne Toulouse-Santiago du Chili. Beaucoup d'autres monuments semblables furent édifiés ensuite, sur les trois continents.

[8] L'épouse de Francis Emler (née Monique Conia, 1931-1963) et leurs deux enfants (Franck âgé de 2 ans et demi et Dominique âgé de 7 mois) morts tous les trois, accidentellement, le 5 février 1963 à leur domicile de St-Germain-en-Laye, furent inhumés dans ce caveau.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org