Jean-Paul Debeaupuis, Société d'Histoire du Vésinet, 2025.

La maison du docteur Jennings au Vésinet

Au début du XXe siècle, le Dr Oscar Jennings est l’un des médecins les plus éminents de la colonie anglaise de Paris. Il a son cabinet au 74, avenue Marceau à Paris et s'est spécialisé en neurologie. [1]

Doté d'un esprit novateur, parfois perçu à ses débuts comme un original, Oscar Jennings a fini par imposer ses méthodes les plus controversées. Sa venue au Vésinet concerne particulièrement deux de ses méthodes « d'avant-garde » qui ont fait sa notoriété.

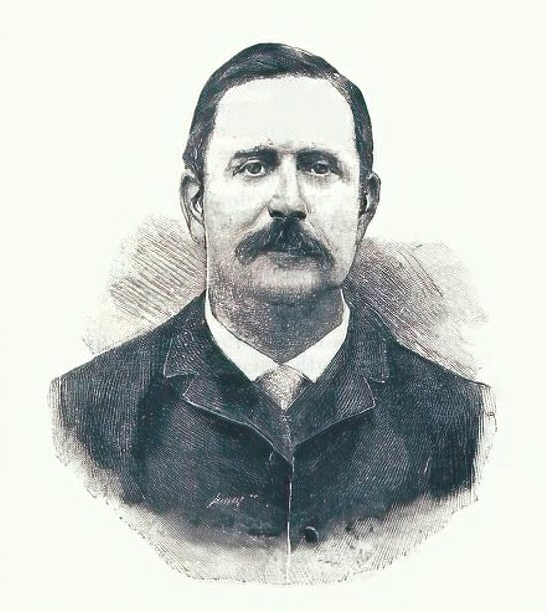

Docteur Oscar W. Jennings

Président de l'Union médicale vélocipédique et athlétique de France.

Le Vélo médical, n°1, décembre 1896.

1. La santé par le tricycle

En 1887, il lance une campagne active pour démontrer les bienfaits hygiéniques du vélo, unanimement condamné par la communauté médicale. Il démontre qu'une pratique modérée et raisonnable du vélo est particulièrement bénéfique pour les femmes et très utile aux deux sexes pour traiter de nombreuses maladies : obésité, constipation, diabète, mais surtout les maladies nerveuses et la dépression mentale qu'elles provoquent. Il réfute les préjugés largement répandus contre le cyclisme tout en prodiguant d'excellents conseils pour pratiquer cette activité, éviter les abus et choisir les meilleurs vélos.

La parution de son livre La Santé par le Tricycle (Paris, 1888), popularise le cyclisme en France auprès de nombreuses catégories de patients qui l'avaient jusque-là évité. Il attire de nombreux adeptes de ce nouveau sport. De cette période date sa rencontre (au Vésinet ?) avec son compatriote Herbert O. Duncan, un très grand champion du jeune sport vélocipédique, réfugié au Vésinet pour des questions matrimoniales. On sait peut de choses sur les relations entre les deux Anglais mais une préface de l'un pour un livre de l'autre, les quelques citations réciproques dans leurs écrits sont là pour en attester.[2] L'Union cycliste française décernera au Dr Oscar Jennings une importante médaille d'or en reconnaissance de ses services. [3]

2. Le traitement de la morphinomanie

C'est aussi à partir de 1887 qu'Oscar Jennings commence à publier une série d'articles et de communications sur la morphinomanie dans des revues scientifiques comme L'Encéphale, The Lancet (Londres) et, avec le professeur Ball, dans les Bulletins de l'Académie de Médecine et les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, jusqu'à la parution à Londres, en 1890, de son livre On the Cure of the Morphia Habit.[4]

La morphinomanie (aujourd'hui on parle d'accoutumance à la morphine) est un maladie grave longtemps ignorée, et souvent mal comprise, le malade étant jugé sévèrement plutôt qu'inspirant de la compassion. La morphine procure un sentiment temporaire de bien-être, mais crée ensuite un état de trouble qui pousse à la rechute. C'est l'addiction. Pendant des années, le seul traitement utilisé était la privation brutale, souvent violente et douloureuse, qui se révélait souvent inefficace et cruelle. Jennings, particulièrement confronté aux addictions consécutives à des traitements aux opiacées contre la douleur, était partisan d'une approche plus humaine et progressive.

Pour guérir cette maladie, la plus tenace, puisqu’elle s’attaque à la volonté et à l’être physique tout entier, on n’a employé, pendant de longues années, qu’un seul moyen : la violence. Arracher le malade à sa famille, à ses habitudes, l’enfermer dans une maison de santé, le priver brusquement, brutalement du poison et le laisser se débattre, souffrir, crier. Ce moyen, outre les dangers qu'il présente, est inutilement barbare; c’est, comme on l’a dit, un souvenir du temps où l’on soignait les fous en les enchaînant.

Aujourd’hui, une théorie nouvelle s’est formée, théorie plus savante, plus logique en même temps que plus humaine celle du traitement progressif et sans souffrance.

Parmi les savants qui sont à la tête de ce mouvement, un surtout est arrivé à des résultats absolument merveilleux, c’est le docteur Oscar Jennings, qui, un des premiers, appliqua ce traitement avec succès dans sa villa du Vésinet, aux environs de Paris […] Le fond du traitement est la suppression de la morphine, sans souffrance, rendue possible au malade par sa propre volonté, grâce à la suppression du besoin. Cette suppression du besoin n’est pas obtenue par des médicaments, seulement les médicaments sont d’un secours précieux! [5]

Le traitement repose sur la suppression progressive de la morphine sans souffrance, grâce à la volonté du patient et à un suivi médical constant qui traite les troubles physiques aggravants comme l’hyperacidité ou les problèmes cardiaques. Cette méthode évite les souffrances extrêmes du sevrage brutal et aide le malade à renforcer sa volonté. Le traitement varie selon le patient, allant d’une à dix semaines, et se déroule dans le cadre calme et accueillant, loin de l’ambiance des maisons de santé traditionnelles, dans « sa » villa du Vésinet.

Très doux, très calme, il parle avec assurance, sait convaincre son malade; il l’aide dans sa lutte, soutient sa volonté, soulage ses malaises. Sa coquette villa du Vésinet est admirablement installée; rien n’y sent la maison de santé, et, en réalité, ce n’en est pas une. C’est un asile où, dans le calme, loin des bruits de Paris, dans un grand parc fleuri, les victimes du terrible poison refont l’éducation de leur volonté qui n’a plus à lutter que contre elle-même, puisque toutes les souffrances physiques sont, non seulement guéries, mais prévenues par les soins intelligents du docteur. [6]

La villa du Dr Jennings au Vésinet.

Une nouvelle méthode de guérison de la morphinomanie,

Le Monde illustré, juillet-décembre 1904, p.527.

On trouve dans le registre d'état-civil du Vésinet de 1893, la transcription d'un arrêté de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Paris concernant l'adoption par Madame Vve Trotter (née Cécile Bruneau) de Madame Cécile Trotter, épouse Jennings. Cette transcription en date du 28 août 1893 (n°146 du registre) qui compte six pages manuscrites, comporte plusieurs parties. La première est l'enregistrement par un juge de Paix de St Germain en Laye de l'adoption de Cécile Trotter, épouse Jennings par Madame Trotter, née Cécile Bruneau et l'acceptation de l'adoption par Cécile Trotter, fille naturelle reconnue.

Vient ensuite l'énumération des pièces nécessaires à cette adoption :

- l'acte de naissance à La Châtre de Mme Veuve Trotter (Cécile Bruneau);

- l'acte de naissance de Cécile Trotter à Paris (9e) en 1860 (elle est reconnue par son père, le baron Trotter, hors mariage);

- l'acte de décès du baron Trotter en 1879.

- deux décrets prononçant la naturalisation française d'Oscar Jennings d'une part, le retour à la nationalité française de son épouse (elle était devenue anglaise par son mariage en 1880) d'autre part;

- un acte de notoriété établissant qu'il y avait bien eu entretien de Cécile Trotter par Cécile Bruneau épouse Trotter durant plus de 6 ans sans interruption et pas d'autre enfant de Cécile Bruneau.

- enfin la décision (grosse) du tribunal civil de Versailles en date du 22 mars 1893 confirmant « l'intérêt à adopter ».

L'arrêté précisant la nécessité d'une large publicité à cette adoption (d'où la transcription dans le registre d'état-civil), une annonce fut insérée dans divers journaux de la presse nationale et régionale avec le texte suivant:

Paris, le 21 Juillet 1893. ADOPTION. La première chambre de la Cour d'appel, présidée par M. de Viefville, a confirmé le jugement du Tribunal de Versailles, portant qu'il y a lieu à l'adoption de Cécile Trotter, épouse de William-Oscar Jennings, par Cécile Bruneau, veuve de Thomas-William Trotter.

Ce curieux document qui établit que Cécile Trotter (madame Jennings) est bien la fille de sa mère est justifié par les juristes à divers titres. Le renforcement du lien de filiation légale car, même si Cécile était bien la fille biologique de la baronne Trotter, une adoption pouvait établir un lien juridique plus solide, notamment parce que la filiation n’avait pas été reconnue officiellement et du fait d'une naissance hors mariage. En adoptant sa fille, Madame Trotter pouvait s’assurer que Cécile hériterait de ses biens sans contestation et peut-être lui conférer un statut social ou fiscal plus avantageux, notamment en matière de droits de succession ou de reconnaissance dans la société. À la fin du XIXe siècle, les lois sur l’adoption en France étaient encore en évolution. L’adoption plénière telle qu’on la connaît aujourd’hui n’existait pas encore, mais des formes d’adoption simple permettaient de créer des liens juridiques utiles pour la succession et la transmission du nom.

Dans les faits, la baronne Trotter occupa la villa comme son domicile jusqu'à sa mort le 24 février 1903. [7] Ce n'est qu'après cette date que le docteur Jennings accueillit des patients à la villa. On note qu'en 1907, des annonces immobilières publiées dans quelques journaux parisiens, proposaient la villa à la vente (ou à la location).

Seine-et-Oise. Le Vésinet (Photo)

Très belle propriété bordée par trois routes, confort moderne : 2 salons, salle à manger, salle de billard, 10 chambres de maîtres, cabinets de toilette, salle de bains. Eau et gaz. Calorifère. Communs.

Jardin d'agrément, 2 serres. Beau potager. Parc, 2 pavillons. Contenance 16.000m². Richement meublé.

Prix demandé : 200.000 frs meublé et 160.000 frs non meublé.

L'annonce proposait aussi à la vente un « petit terrain indépendant » de 1.019 m² à vendre 10 frs le mètre.

La vente de la villa ne se fera pas. Cécile Jennings, qui survivra à son mari jusqu'en 1948, en disposera.

****

Notes et sources :

[1] Oscar Jennings devait sa notoriété en France à ses traductions d'ouvrages de savants britanniques importants tels que Benjamin Ball sur les maladies nerveuses (1880), Lewis A. Sayre sur le traitement des maladies de la colonne vertébrale (1880), William R. Grovers sur les maladies de la moelle épinière (1882) ou encore S. Weir Mitchell sur la neurasthénie (1883).

[2] Oscar Jennings (1851-1914) La santé par le tricycle. Ed. O. Berthier (Paris) 1888. L'ouvrage qui s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature française mise en place avec la BNF a été réimprimé dans la collection Hachette-Livre et la BNF en 2016. Un autre ouvrage L'entrainement, de Duncan et Suberbie (1894) sera préfacé par O. Jennings.

[3] L’Union cycliste française (UCF), ancêtre de la Fédération française de cyclisme, attribuait des médailles pour services rendus au cyclisme, notamment à des mécènes, organisateurs, promoteurs ou personnalités ayant contribué au développement du sport. Désigné comme Secrétaire du grand Congrès International de Médecine qui tint ses assises à Londres en 1881, Oscar Jennings fut élu par acclamation à la Présidence de l'Union Médicale Vélocipédique et Athlétique de France. Dictionnaire des folkloristes, des voyageurs et géographes. Tome 1. Ed. Henry Carnoy (Paris) 1894.

[4] Oscar Jennings, MD (Paris), MRCS (Eng.) On the Cure of the Morphia Habit. Bailliere, Tindall & Cox (London) 1890. Le livre n'a pas de traduction française mais son contenu a fait l'objet d'une longue séries d'articles dans diverses revues médicales. Une seconde édition « révisée et augmentée » parut en 1901.

[5] A. Guillaume. Une nouvelle méthode de guérison de la morphinomanie. Le Monde illustré, 2e semestre 1904. p.527.

[6] Ibid.

[7] Cécile Bruneau « baronne Trotter » est décédée à Paris, 74 avenue Marceau, ancien domicile de M. et Mme Jennings.

Société d'Histoire du Vésinet, 2025 • www.histoire-vesinet.org