D'après l'article de Arthur Pougin - La Stoltz, L'intermédiaire des chercheurs curieux n°1208, Vol LIX, 1909.

La mystérieuse Madame Stoltz

Grande artiste et intrigante fieffée, la cantatrice célèbre qui se faisait appeler Rosine Stoltz, et qui ne s'appelait ni Stoltz ni Rosine, reste une figure singulièrement énigmatique et dont il est diantrement difficile de retracer l'histoire. Où était-elle née? Quel était son nom? Quel âge avait-elle lorsqu'elle mourut à Paris le 30 juillet 1903 ? Autant de questions qui jusqu'ici sont restées insolubles. Les uns l'ont dite née à Paris en 1815, à moins que ce ne soit en 1813, d'autres en 1818, et en Espagne, d'où sa mère, Française, serait revenue avec elle à Paris, où elle serait devenue concierge d'une maison du boulevard Montparnasse. Ceux-ci l'appellent Rose Niva, ceux-là Victoire ou Victorine Noël, et elle-même s'est prétendue par sa naissance marquise d'Altavilla.

Ainsi commence la biographie que lui consacrait Arthur Pougin en 1909.

Selon la version officielle, Victoire Noël serait née

à Paris le 13 janvier 1815. Elle serait fille de Florentin

Noël et de Clara Stoll, concierges, boulevard Montparnasse. Selon

le Grand Larousse Universel, publié du vivant de la diva, elle se serait

appelée Rosé Niva et serait née en Espagne le 13

février 1813. Elle aurait été amenée

très jeune à Paris, où sa mère,

«

portière d'une maison du boulevard Montparnasse, fut longtemps

connue dans son quartier sous le nom de la mère Noël.»

La coïncidence de son jour de naissance avec celui de la mort du

duc de Berry expliquerait la protection que lui accorda la duchesse.[2]

On l'a dite élevée, grâce aux largesses de la

duchesse, au « Couvent des Bénédictines de la rue du

Regard ». Faute d'un tel couvent, il s'agirait peut-être

plutôt d'un établissement qui, en 1832 existait depuis

plusieurs années au 3, rue du Regard, connu sous la

dénomination d'Orphelines de la Providence.

Victoire-Rosé fut ensuite élève de la

célèbre École classique de Choron, comme Duprez,

Hippolyte Monpou, Scudo, Mme Hébert-Massy, etc. mais elle n'eut

pas le temps d'y terminer son éducation musicale, cette

école ayant été supprimée à la suite

de la révolution de 1830. Alexandre-Etienne Choron (1771-1834),

qui avait ouvert son cours au 69 de la rue de Vaugirard, a

laissé des papiers volumineux, conservés à la

Bibliothèque nationale. Professeur de mathématiques

à l'Ecole polytechnique dès sa fondation, puis membre

correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, il fut chargé

en 1811 de réorganiser les maîtrises avec le titre de

Directeur de la musique des fêtes religieuses. Nommé

directeur de l'Opéra en 1816 il provoqua la réouverture

du Conservatoire, fermé depuis 1815, sous le nom d'Ecole

royale de chant et de déclamation. Dès 1817, il

était congédié, sans pension par suite du trop

grand nombre de changements qu'il avait voulu apporter. C'est alors

qu'il fonda et dirigea l'institution Royale connue sous le nom de " Conservatoire

de musique classique et religieuse" qui devint, après 1830,

le Conservatoire royal de musique classique de France. Choron

mourut à Paris le 24 juin 1834, Son influence artistique fut

considérable et beaucoup de grands artistes passèrent par

son école ou utilisèrent ses conseils. On trouve, dans

ces papiers, qu'à une époque non précisée,

il y avait parmi ses élèves une nommée Noël

appartenant à la 4e classe. Il s'agit peut-être de la

future Rosine Stoltz. En 1829, mais sous le nom de Rosine Niva, elle

prenait part aux célèbres concerts donnés par

Choron dans son établissement. A cette époque elle avait

perdu son père et habitait chez sa mère,

boulangère, 7 rue du faubourg Montmartre. C'est là

qu'elle connut Ternaux, le fils d'un des célèbres

industriels de la place des Victoires et qui semble avoir

été son premier protecteur. Engagée en 1831 par

Cartigny pour le Théâtre du Parc à Bruxelles, c'est

sous le nom de Rosine Ternaux qu'elIe débuta dans une

comédie en vers, les Trois Châteaux, puis dans un

vaudeville, La fille de Dominique.

Après avoir joué en Hollande puis, comme seconde

chanteuse, à Spa sous le nom de Mlle Héloïse, elle

prit à son retour à Anvers, le nom de Stoltz (qui est

à peu près le nom de sa mère: Stoll), auquel elle

adjoignit le prénom de Rosine, souvenir du nom que lui avait

donné son ancien maître ou forme francisée de son

vrai prénom ? C'est en tous cas sous ces noms qu'elle obtint ses

principaux triomphes.

Rosine Stoltz à l'académie royale de musique

d'après une lithographie de Gustave.

Après quelques mois

passés au théâtre d'Anvers, elle se produisit dans

le Pré aux clercs à Lille, puis à

Amsterdam, Anvers, puis encore à Bruxelles, où cette fois

elle tint le grand emploi.

C'est à Bruxelles, le 2 mars 1837, qu'elle convola en justes

noces pour la première fois, avec Auguste Lécuyer, un

avocat de Rouen, mais à la condition de conserver son nom

d'artiste ... et sa liberté. Malgré cette latitude

laissée aux deux époux, ils se séparèrent

judiciairement au bout de quelques années.[3]

Sur la recommandation de Adolphe Nourrit, célèbre

ténor de l'époque, qui avait été

frappé par la beauté de sa voix et l'intensité de

son sentiment dramatique, Rosine Stoltz fut engagée par

Duponchel, directeur de l'Opéra de Paris où elle vint

débuter le 25 août 1837 dans La Juive, pour jouer

ensuite les Huguenots et le Freischutz. En 1840, elle

créa le rôle de Léonor, de La Favorite, écrit spécialement pour sa voix de contralto et qui est

resté son triomphe avec celui d'Odette, dans Charles VI,

et la reine de Chypre, dans l'opéra de ce nom.

On sait la carrière qu'elle fournit à l'Opéra de

Paris et les succès qu'elle y obtint pendant dix années,

carrière qui lui fut peut-être facilitée par la

liaison très intime qu'elle noua avec Léon Pillet, qui

avait succédé comme directeur à Duponchel. Ses

créations furent nombreuses, dans Guido et Ginevra, Benvenulo

Gellini de Berlioz, le Lac des Fées, La Xacarilla, la Favorite, où son triomphe fut éclatant

aux côtés de Duprez, de Barroilhet et de Levasseur, la Reine

de Chypre, le Guerillero, Charles VI, qui mit le

comble à sa renommée, Dom Sebastien de Portugal, le

Lazzarone, Othello, Marie Stuart, l'Etoile de Séville, David,

Robert Bruce.

Mme Stoltz, costume de la favorite

dessin: Antoine Roy lithographie A. Collette. (Gallica-BNF) [4]

Mais La Stoltz, (on disait La Stoltz comme on avait dit La Malibran, comme on dirait La Callas)

égoïste et jalouse, ne voulait de succès que pour

elle seule, et abusait de sa situation auprès de Léon

Pillet pour écarter toutes les cantatrices dont la valeur

pouvait lui porter ombrage. Ainsi avait-elle fait, notamment, pour Mme

Dorus-Gras, qu'elle découragea au point de lui faire quitter

l'Opéra. Le scandale devint tel, qu'elle se fit, en dépit

de son talent, prendre en haine non seulement par ses camarades, mais

par le public, et que les journaux ne se gênaient pas pour

dévoiler et juger avec sévérité sa conduite

sous ce rapport. Un scandale qui se produisit à la

première représentation de Robert Bruce, le 30

décembre 1846, donne la note de la froideur des relations qui

avaient fini par s'établir entre elle et le public. A cette

époque elle relevait d'une assez longue maladie, une « fluxion de

poitrine », qui durant quelques mois l'avait tenue

éloignée du théâtre. Elle faisait sa

rentrée dans le pastiche que, sous ce titre de Robert Bruce,

Gustave Waëz, Alphonse Royer et Niedermeyer avaient arrangé

sur la musique de Rossini. Les habitués de l'Opéra,

à qui la Stoltz était devenue antipathique, ne

désiraient nullement cette rentrée. On parlait

même, à mots couverts, d'une cabale qui se serait

organisée contre elle. Malheureusement pour l'artiste, elle se

trouva donner, fort involontairement, prise à la critique. Soit

que les bruits qui couraient fussent venus jusqu'à son oreille

et l'eussent émue plus qu'il n'eût fallu, soit qu'elle ne

fût pas suffisamment remise de sa récente maladie,

toujours est-il qu'il lui arriva, le jour de la première, un

accident fâcheux, et qu'à un moment, elle détonna

d'une façon formidable. Robert Bruce n'est

qu'une traduction de la célèbre Donna del Lago de

Rossini

au second acte, l'héroïne, Marie, oppressée

par sa tristesse, se lève et commence le bel O quante

lacrimel...

Théophile Gauthier a racconté l'épisode dans une

lettre :

A ce moment, soit que l'émotion de chanter un air si célèbre troublât Mme Stoltz, soit qu'elle se ressentît encore de l'indisposition qui avait retardé la représentation de la pièce, sa voix se mit à baisser et descendit d'un quart de ton. Le public de Paris, qui est certes le plus doux et le plus poli de tous les publics, faisant sans doute la réflexion que Mme Stoltz, à peine relevée d'une fluxion de poitrine, ne pêchait que par excès de zèle, n'eût donné aucune marque de désapprobation et n'eût protesté que par un froid silence, si les romains ne fussent venus tout gâter par des applaudissements intempestifs. Quelques chut! adressés plutôt aux optimistes gagés qu'à la cantatrice, provoquèrent, de la part de ceux-ci, de nouvelles salves de la plus bruyante impertinence les chut! redoublèrent, des sifflets vinrent s'y mêler. Pendant ce temps, Mme Stoltz, pâle, hors d'elle-même, arpentait le théâtre avec des pas et des gestes convulsifs elle paraissait vouloir quitter la scène. Quelques injures de la plus abjecte espèce lui avaient été, dit-on, jetées à bout portant de l'orchestre. Outrée de colère, elle dit, assez haut pour être entendue, de toute la salle, tournée vers la loge directoriale : Mais vous entendez bien qu'on m'insulte!... C'est intolérable! Je suis brisée! Puis, en se dirigeant vers la porte du fond, elle déchira son mouchoir dans un accès de rage silencieuse et en jeta violemment les morceaux par terre. La pièce continua néanmoins, mais au milieu d'une émotion facile à comprendre.

Une partie des spectateurs, qui

ne demandaient sans doute qu'un prétexte pour manifester son

hostilité, s'étaient mis à siffler avec vigueur.

D''autres voulurent applaudir des sifflets plus aigus

répondirent, des altercations s'échangèrent, et

l'on assure même que Mme Stoltz, décontenancée,

pâle de douleur, de dépit et de colère,

reçut de certains, en plein visage, « quelques

épithètes fâcheuses et qui s'adressaient

plutôt à la femme qu'à l'artiste ». Peu

habituée à un tel accueil, la rage au coeur, elle quitta

enfin la scène. Elle reparut cependant et la

représentation put se terminer. Robert Bruce fut

même joué plusieurs fois.

Mais le coup était porté, et la situation de Mme Stoltz

devint bientôt impossible à l'Opéra. Elle le

comprit ou peut être le lui fit-on comprendre et, vers le milieu

du mois de mars 1847, elle adressa la lettre suivante au duc de Coigny,

président de la Commission spéciale des

Théâtres royaux :

Monsieur

le Président,

En butte depuis trop longtemps à des calomnies que je ne puis

supporter, signalée comme un obstacle à

l'avènement de tout talent nouveau, je ne puis résister

au besoin que j'éprouve d'opposer à des accusations

injurieuses la seule réponse qui convienne à mon

caractère. Mon engagement n'expire qu'en juin 1848, mais dans la

disposition où m'ont su mettre des persécutions dont on

reconnaîtra plus tard l'injustice, il m'est tout à fait

impossible de le continuer.

Je l'ai déclaré fermement à M. le directeur et

crois devoir en informer la Commission, bien décidée

à plutôt payer mon dédit que de rester plus

longtemps exposée au soupçon d'être un obstacle

à la prospérité de l'Opéra.

Si je ne consultais que mon désir et mes intérêts,

je n'hésiterais pas à m'éloigner sur le champ

mais je ne veux pas donner l'apparence d'un coup de tête à

une résolution bien mûrement réfléchie. Je

croirais en outre manquer au premier de mes devoirs envers le public et

envers la direction, en entravant le répertoire par un

départ subit. Je continuerai donc loyalement mon service pendant

le temps nécessaire à mon remplacement. S'il faut rester

un mois encore, je resterai, mais, dès à présent,

je mets, quant à moi, tous mes rôles à la

disposition immédiate de toute artiste que l'on jugera

convenable d'y faire débuter.

Auriez-vous, Monsieur le Président, la complaisance de

communiquer cette lettre à la commission, pour qu'aucun de

Messieurs les membres dont elle se compose ne puisse se

méprendre sur la cause de ma résolution?

Agréez Monsieur le duc, l'assurance du respect de votre

très humble servante,

Rosine STOLTZ

Mme Stoltz s'efforçait

de sauver la face, et, par cette lettre rendue publique, de faire

croire que son départ était volontaire. La

vérité est que le ministère, déjà

depuis longtemps fatigué de la situation qu'elle avait

créée à l'Opéra, exigeait devant le

scandale récent, non seulement son départ, mais celui de

Léon Pillet, qui, en effet, quelques semaines après,

remettait le théâtre aux mains de son

prédécesseur Duponchel et de Nestor Rocqueplan.

Mme Stoltz habitait 44, rue Laffitte, à Paris. C’est

à son domicile que son mobilier fût vendu le 26 avril

1847. D’après Cantinjou, parmi les objets vendus

figuraient, un Christ en ivoire sculpté par Jean de Bologne, un

Christ en Bronze, ouvrage de Benvenuto Cellini, un Titien, un

Rembrandt, un Murillo, ... et des toiles de moindre importance du

Bronzino, de Carlo Dolei, de Sasso Ferrato, de Salvator Rosa etc...

Quant à Rosine, elle disparut.

Le 21 janvier 1848, naquit à Paris Charles Raymond Stolz.

Quelques années plus tard, le 11 avril 1865, il fut anobli par

Ernest Il, duc régnant de Saxe-Cobourg & Gotha, et

créé définitivement, le 25 septembre 1868, baron

Stolzenau von Ketschendorf... Les armoiries et la devise

octroyés par Ernest II à Carl Raymond sont au surplus

significatives: D'azur à une harpe d’or (dit Rietstap). Cimier: La harpe entre

un vol d’or, chaque aile chargée de trois fasces

d’azur. Devise: Vis in corde.

Ernest CarI-Wilhelm-Josef-Hubert de Ketschendorf, né à Cobourg le 3 mai 1873, fils

aîné de Carl Raymond, sera un des déclarants de la

mort de Rosine Stoltz et se reconnaîtra, dans l’acte de

décès, petit-fils de la célèbre cantatrice.

Son père, Carl de Ketschendorf, qui fut conseiller de

légation d’Ernest II, avait des prétentions

littéraires. Il fit paraître sous son nom, à

Bruxelles, en 1869, un gros volume intitulé Archives

judiciaires. Ce recueil de grands procès politiques est, en

réalité, l’oeuvre d’un Belge, Gustave Oppelt

(1817-1888). Rosine Stoltz s'adressera encore au complaisant Oppelt lorsqu’elle voudra, onze

ans plus tard, signer du nom ronflant de princesse de Lesignano,

adopté alors par elle, Les Constitutions de tous les pays

civilisés. L’ouvrage parut à Bruxelles en une

édition superbe, avec le portrait et la signature autographe de

l’auteur, qui en fit remettre, le 5 décembre 1881, un

exemplaire à la classe des lettres de l’Académie

royale de Belgique.

Rosina Stoltz - Baugniet photographe

Gallica BNF

Mais revenons à 1850.

Rosine, reparut et après quelques tournées en province,

obtint de grands succès hors de nos frontières, à

Lisbonne, au théâtre royal de Turin, puis à Rio

où elle devint la " bonne amie" de l'empereur Dom Pedro, qui fit

pour elle, dit-on, de véritables folies. On raconte qu'un jour,

entre autres, pour la représentation donnée à son

bénéfice, il ordonna que l'on couvrit de pétales

de roses le chemin qu'elle devait suivre pour aller de sa demeure au

théâtre, de sorte que sa voiture passait

littéralement sur un lit de roses. Jamais souverain n'avait

été l'objet d'un tel honneur.

Au commencement de 1855, elle était

de retour à Paris, et donnait un petit nombre de

représentations à l'Opéra, où elle joua

particulièrement, le rôle de Fidès, du Prophète que Meyerbeer lui avait destiné à l'origine. Puis elle

quitta définitivement le théâtre, du moins pour son

compte personnel car on assure que lorsque, deux ou trois ans

après, le mime Deburau, deuxième du nom, prit la

direction, aux Champs-Elysées, de l'ancienne petite salle

Marigny à laquelle il donna le nom de Théàtre Deburau,

c'est elle qui fournit les fonds de cette modeste entreprise, et qu'il

y avait à cela des raisons tout intimes..

Car Charles Deburau, loin d’avoir la figure anguleuse de son

père, était gracieux, remplaçant

l’incomparable fantaisie de l’auteur de ses jours par

l’élégance. Charles négligeait son service

au petit théâtre des Funambules, et les recettes

s’en ressentaient. Les relations du mime avec son directeur, qui

était en même temps son tuteur, devinrent de plus en plus

tendues. Un beau jour, le Pierrot envoya tout à fait promener Billion (c'était le nom du

directeur). Il y avait un dédit de 10.500 frs à payer, il

le paya. Aussitôt Charles Deburau entra en pourparlers avec M.

Hiltbrunner, le directeur du théâtre voisin des Délassements-Comiques.

Madame Stoltz apporta à celui-ci 140.000 frs dont 30.000

étaient réservés à la réfection

complète de la salle. Charles était engagé comme

artiste et directeur de la scène pour huit ans, à partir

du 1er novembre 1855 à raison de 8000 frs par an. Rosine Stoltz

avait alors 43 ans, et Charles 27....

Ce fut le coup de grâce pour Billion qui vendit son petit

théâtre des Funambules. Mais l'entreprise des Délassements-Comiques ne réussit pas davantage. La fauvette reprit sont vol, le

pierrot, la clé des champs.

C'est à cette

époque, en 1860, que Rosine Stoltz se fit construire une somptueuse villa au Vésinet. Les plans avaient été

commandés à Pierre Joseph Olive, l'architecte en titre de

MM Pallu & Cie. La Maison de la chanteuse, inspirée

dit-on d'une maison de Pompéi, s'élevait sur la route

n°4, rive Gauche. La voie prit tout naturellement le nom de route

de la Villa Stoltz. Les peintures bibliques qui l'ornaient ont

été préservées et sont aujourd'hui au

musée de Beauvais.

Une dizaine d'années plus tard, la maison fut vendue à Charles Auguste Hériot qui l'occupa jusqu'à sa mort en 1879. Son frère hérita de la propriété et y fit bâtir une autre villa, plus somptueuse encore, La Villa Hériot. Le nom de route de la Villa Stoltz subsista jusqu'en 1890, lorsque le Conseil municipal le changea en route de la Villa Hériot.

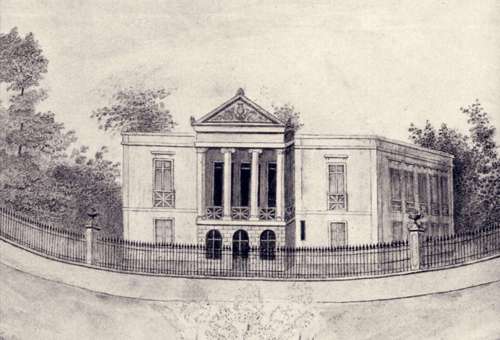

La Villa Stoltz (1861)

Pierre Joseph Olive, architecte.

En 1878, à Pampelune,

Rosine se maria pour la seconde fois, à don Manuel-Louis de

Godoï, prince de Bassano, prince de la Paix. Elle avait avec

ostentation l’orgueil de ces divers titres, comme dans une lettre

d’elle, datée de 1879, qui porte cette signature aussi

étrange que compliquée " Rosa, duchesse et princesse de

Lesignano, princesse de Bassano, de Godoy et de la Paix, baronne et

comtesse de Ketschendorf, née marquise d’Altavilla (Rosa

Stoltz)."

On retrouve dans cette litanie, aux côtés

des titres de son mari, ceux obtenus par son fils et quelques autres

peut-être inventés. On lui a prèté un

troisième mariage avec un prince de Lesignano di San Marino,

sans pouvoir en préciser ni le lieu ni la date.

Rosine mourut dans le superbe hôtel Cosmopolite de l’avenue de

l'Opéra, précisément la veille du jour où

échéait son quartier de pension. De sorte que le convoi

fut plus que modeste...

L’acte de décès fut dressé comme suit:

L’an

mil neuf cent trois, le trente Juillet à midi, Acte de

Décès de Victoire Noël dite Rosina Stoltz, Princesse

Godoy de Bassano, Comtesse de Ketschendorf Veuve en premières

Noces de Alphonse Auguste Lescuyer Veuve en secondes Noces de Godoy,

prince de Bassano née à Paris, y

décédée en son domicile, avenue de l'Opéra,

n°30 ce matin à quatre heures, âgée de

quatre-vingt huit ans et demi fille de Père et de Mère

décédés dont les noms ne Nous sont pas connus.

Dressé par Nous, Charles Joseph Eugène Lavanoux, Adjoint

au Maire, Officier de l'Etat civil du deuxième Arrondissement de

Paris, Officier d’Académie, après constatation, sur

la déclaration de Ernest Charles William de Ketschendorf,

âgé de trente ans, sans profession demeurant à

Londres, Iles Britanniques, petit fils de la défunte, et de

Georges Charles âgé de cinquante ans, EmpIoyé

demeurant Rue Bonaparte, n°7, non parent de la défunte.

Témoins qui ont signé avec nous, après lecture...

En 1909, la Société de l’Histoire du Théâtre prit la décision de renouveler la concession de cinq ans, grâce à laquelle la fameuse cantatrice, créatrice de la Favorite, reposait au cimetière de Pantin, ailleurs que dans la fosse commune, déjà bien oubliée.

****

Notes et sources:

[1] Arthur Pougin - La Stoltz, L'intermédiaire des chercheurs curieux n°1208 Vol LIX ,1909.

[2] Pierre Larousse - Stoltz, Rosine, in Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Paris 1878.

[3]Le fils né de cette union le 21 septembre 1836 (donc avant le mariage célébré le 2 mars 1837) sera légitimé à cette occasion. Après la séparation, ce fils restera sous l'autorité de son père et Rosine Stoltz versera une pension pour son entretien (voir Le Droit, 27 mars 1844, p.323 et La Gazette des Tribunaux, 29 août 1857, p. 859).

[4] Illustrations: Rosine Stoltz (1815-1903) - BNF Richelieu, Musique fonds estampes, Stoltz R.

Société d'Histoire du Vésinet, 2005-2009 - histoire-vesinet.org