..

La Forêt du Vésinet

"une végétation sans vertu, paresseuse

et languissante"

Immergé durant les ères secondaires et

tertiaires, le territoire du Vésinet est constitué d'une accumulation

de couches horizontales. A partir du niveau inférieur, le sol est stratifié de

calcaires pisolithiques grossiers de Meudon, formés de débris organiques

sur 4 à 5 m d'épaisseur, puis de sables argileux à coquilles d'huîtres,

de 15 m environ et enfin, de l'épaisse couche de calcaires grossiers

de Paris.

Dès l'époque quaternaire, La Seine creuse sa vallée dans ces calcaires

transformés en cailloux, et charrie des quantités importantes d'alluvions.

La vallée était alors 10 m plus haut que de nos jours. Un grand

banc d'alluvions sablonneux dit diluvienne des vallées s'est

constitué à la partie supérieure des zones longeant le fleuve. Aujourd'hui,

on peut remarquer que le sous-sol immédiat de ce qui fût la forêt du

Vésinet est souvent composé d'un dépôt sablonneux et caillouteux. Enfin,

une bande de terre glaise partant de l'allée du Lac Supérieur suit à peu

près le Boulevard Carnot, s'incurvant vers l'île des Ibis.

Quel pouvait être l'aspect de la forêt

au temps des chasses royales ?

Décrite en 1604 comme terres non labourables, en friches, bruyères,

hayes, buissons, paturages et joignant icelles terres, une petite garenne

peuplée de lapins, c'est une terre de chasse certes, mais

le Journal de Dangeau n'y relate que des chasses au tir (1686)

ou au vol (1699). Le bois du Vésinet n'abritait-il alors que du petit

gibier, des lapins et des oiseaux ? Les « Faisanderies » que

les grands seigneurs du voisinage firent édifier à la périphérie du bois,

sa désignation de Garenne du Vésinet qui perdura jusqu'à la fin

du XVIIIe siècle et le relatif abandon qui s'éternise durant les 150

ans qui précèdent la naissance de la colonie, autorisent à le penser.

Du reste, les cahiers de doléances de 1789 précisent que

[le mur des garennes] ne défend [les cultures] que

d'une espèce de gibier, les lièvres. Les faisans et les

perdrix font toujours des dégâts considérables. Mais

sur le plan indexé à l'Acte d'échange du 20 novembre 1856, la portion

de forêt comprise entre l'actuelle avenue du Grand Veneur et le Boulevard

Carnot est dénommée La Mare aux Biches, témoignage de la présence,

ancienne, de cervidés.

Couverte de taillis, de charmilles et de ronces, la terre a été jugée

impénétrable, inexploitable depuis le moyen âge. D'où sa mauvaise réputation

de Bois de la Trahison, d'Echaufour, de coupe-gorge, frappée

de malédiction.

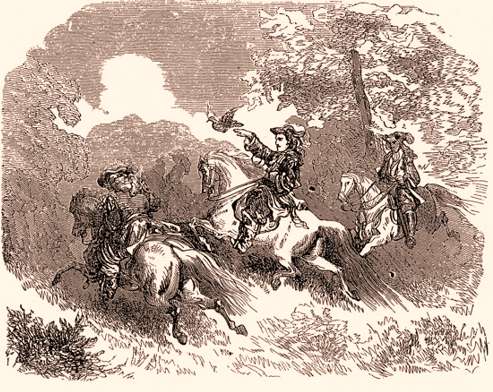

Louis XIV chassant au vol dans le bois du Vésinet

gravure de Gustave Doré (1861) inspirée par le Journal de Dangeau (1699).

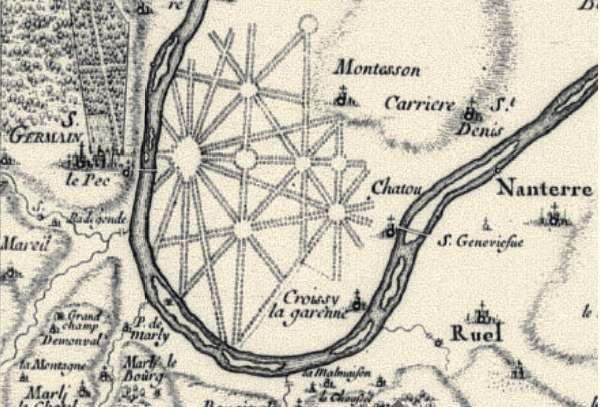

Malgré les importants travaux d'aménagement

engagés par le jeune Louis XIV en 1664, avec treize

mille pieds d'arbres, (ormes, érables, tilleuls, châtaigniers) la plus part plantés en alignements,

soit près de 25 km de voies bordées d'arbres qui donneront cet aspect

si caractéristique au Bois du Vésinet sur les cartes

des XVIIe et du XVIIIe siècles, la forêt se développe mal.

A y regarder de près, les larges voies bordées d'arbres sont tracées

pour la perspective qu'elles offrent depuis les points de vue des alentours,

la terrasse de Saint-Germain, le Château du Val, celui de Voisins à Louveciennes, etc.

autant que pour la circulation. Pour preuve la route royale que fit ouvrir

au même moment le roi Louis XIV qui contourna dès lors la boucle en passant

par Bougival.

1674 - Carte particulière des environs de Paris

Par Messieurs de l'Académie royalle des sciences en

l'année 1674

gravée par F. de la Pointe [François

de Lépine, dit ], Paris, 1678

La presse et les documents du XIXe siècle

sont unanimes pour affirmer que le sol de la forêt du Vésinet est poudreux,

aride et maigre. Que c'est un lieu sauvage et désert, inhospitalier,

envahi de bruyères et de taillis, où ne s'ouvre aucun horizon. Selon

les termes de l'époque, la végétation y est sans vertu, paresseuse

et languissante, les arbres sont rachitiques et rabougris.

Les chênes moroses sont envahis par la bruyère et les arbrisseaux

obstruent tout horizon . Le bois est à peine vivifié par les précipitations

et lors des saisons pluvieuses, des mares se forment, génératrices

de moustiques.

Toujours selon les témoignages du XIXe siècle, si la cognée de

l'Etat éclaircit de temps à autre les massifs de chênes et de trembles ,

les chemins y sont fort mal entretenus. En principe, on exploite 20 hectares

par an. La révolution (périodicité) est de 20 ans. La forêt

est décrite comme taillis sous futaies de chênes épars, de charmes

et de bouleaux avec des pins sylvestres par bouquets.

Le journal L'Industriel de Saint-Germain du 17 mai 1862, faisant

l'éloge du site, présente comme une gageure la création du Parc du Vésinet :

Nouvel Eden, surgi d'une infertile terre,

Où frappés par le spleen, s'étiolaient naguère

Des chênes rabougris.

On a souvent écrit que le sol du Vésinet

est favorable aux plantations de chênes et de conifères. Mais il faudra

beaucoup de terreau et d'arrosage pour donner au sol la fertilité propice

aux besoins des cultures d'agrément. L'habitant du Vésinet, saisonnier

ou fixe, passera une bonne partie de son temps de loisir à cultiver

son jardin. Le sol, jadis aride, devra être irrigué par un système

hydraulique performant à la hauteur de la tâche.

Le propriétaire a mission d'enjoliver sa propriété. Ce

n'est pas tout de posséder une villa dans un grand parc dessiné pour

le confort moral et physique du résident. L'individu et sa famille doivent

s'épanouir au sein d'une nature retrouvée, dans un jardin qui marque

la coordination entre sa demeure et les beaux aspects de l'environnement.

Si la mission de la Société est achevée à l'ouverture des ventes, chaque

propriétaire n'a plus qu'à élaguer et tracer pour obtenir autour de son

cottage le plus charmant jardin anglais [...] On a dit quelque

part que l'argent et les maçons peuvent en peu de temps faire des palais

et des châteaux, mais qu'il fallait à Dieu même, de longues années pour

faire les grands arbres. La principale partie de la besogne est donc

faite, et les heureux propriétaires n'ont plus qu'à asseoir leurs habitations à l'ombrage

de la vieille futaie et sur le gazon tout venu de la pelouse.

Ces citations tirées de l'Industriel (30 juillet 1859) se font

l'écho des principes développés dans le cahier des charges.

Dans son discours, lors de l'inauguration des machines hydrauliques,

Monseigneur Mabile, le 19 août 1860, rappelle la mission divine de l’homme,

depuis la création de la terre :

Commandez à la terre par votre génie

et la terre, obéissante, se couvrira de fruits pour vos besoins

et d’ornements pour vos plaisirs.

Le défrichement du parc du Vésinet a été comparé aux

plans d'aménagement des terres insalubres sur le territoire français,

exécutés par l'Empire, dans les Landes et en Sologne, entre autres.

Le sol du Vésinet, jadis difficile, se révélera plus convenable à l'horticulture

dès lors qu'on disposera d'un système d'adduction d'eau.

On comprend mieux alors le souci de MM. Pallu & Cie, d'approvisionner

avant toute autre réalisation, le territoire de la colonie en eau. Celle

des lacs et des rivières qui va métamorphoser le paysage et celle

distribuée dans les parcelles, prévue au cahier

des charges: Tout détenteur de terrain au Vésinet sera,

par le seul fait de son contrat d'acquisition, obligatoirement et à perpétuité concessionnaire d'un demi-litre d'eau par mètre et par jour, sans néanmoins

qu'aucune concession puisse être inférieure à 500 litres d'eau par jour, et sans que chaque propriétaire puisse être individuellement tenu de prendre plus de 1 500 litres par chaque

propriété distincte, lors même qu'elle proviendrait de la réunion de

plusieurs lots vendus par un seul et même contrat de vente. Et

jusqu'à la concession de 2000 hectolitres d'eau par jour pour

l'usage de la forêt prévue dès l'Acte d'échange de 1856.

Le Vésinet - Petites rivières créées en 1858

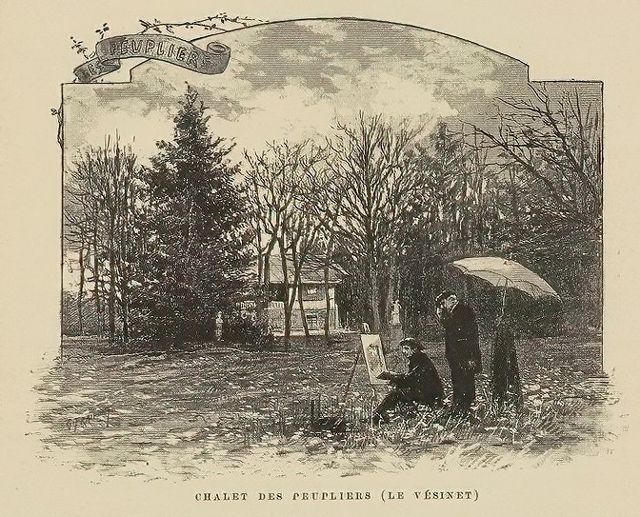

Il faudra du temps pour que la main de l'homme parvienne à maîtriser cette nature hostile. Le Parc du Vésinet, plate agglomération de villas dénuées de fantaisie, rangées le long d'avenues caillouteuses et sans ombre, d'une monotonie pénible. On l'a vainement agrémentée de rivières sinueuses et de lacs qui ne parviennent pas à rafraîchir l'atmosphère, ne désaltèrent même pas les arbres...Telle est l'impression qu'en garde Louis Barron, auteur réputé d'un ouvrage sur les Environs de Paris, plus de vingt ans après les débuts de la colonie.

Unique illustration (par Gustave Fraipont) consacrée au Vésinet

dans l'ouvrage de Louis Barron " Les Environs de Paris" , 1886

Mais les jardiniers seuls trouvent à redire

à la sécheresse de la terre qui les force à un surcroît d'arrosage nous

rappelle le Dr Maison, tandis que s'en félicitent enfants délicats,

rhumatisants, poitrinaires et tousseurs de toute espèce...

Cette aridité, ce sol ingrat expliquent le nombre exceptionnellement élevé de

jardiniers (ils sont 58 en 1880), de loin la profession la mieux représentée

au Vésinet. La terre, concédée au jardinier, est jugée propre

aux pousses des arbres fruitiers, fleurs, produits maraîchers et gazons.

Vergers, végétation et potagers sont les perles d'une cité-jardin qui

se doit être la belle, luxuriante et riche colonie naissante que

l'Industriel, enfin convaincu, présente à ses lecteurs (25 août

1860):

La création d'une cité-jardin est moins coûteuse dans une terre sablonneuse que dans une terre forte. Dans celle-ci, il faut d'abord se mettre à l'abri de la boue et de l'humidité. Les allées, les entourages de la maison, doivent recevoir un épais encaissement de cailloux et de sable. La terre des plates-bandes, des massifs d'arbustes, des potagers a souvent elle-même besoin d'être mêlée à des terres plus légères. Les terres fortes ne conviennent qu'aux arbres à haute tige, à la culture des céréales, mais pour les cultures de la villégiature, elles offrent plus d'inconvénients que d'avantages.[...] On peut créer un jardin d'agrément dans une terre forte, mais les frais seront toujours considérables. Les bois de Vincennes et de Boulogne n'auraient pu être créés si leur sol eût été argileux. Pénétrés de ces avantages, les fondateurs du parc y ont pourvu en répandant des eaux en abondance, soit pour l'agrément public, soit pour l'utilité de chaque propriétaire.

Alphonse Pallu lui-même, dût déployer des trésors d'ingéniosité pour doter sa propriété d'un potager: Par suite de la nature légère du sol du Vésinet, il fit adopter dans son jardin potager fruitier, à l'air libre, les formes réduites et rapprochées (système du Breuil), notamment le cordon vertical simple, à double rang, sur cognassier. Un dispositif d'abri permettait, au printemps, de tendre des toiles au-dessus de ces cordons et de les protéger ainsi des gelées tardives. Conjointement avec cet abri, on utilisait les nuages artificiels dont un thermomètre enregistreur et une sonnerie électrique permettaient déjà à cette époque (1875) de tirer le meilleur parti pratique en les provoquant à l'heure nécessaire. Les murs de clôture du potager étaient en bois et garni de poiriers sous la forme de palmettes Verrier à quatre ou cinq branches .

Le Vésinet aujourd'hui (Cliché J. Cecchi)

Le terrain ingrat de l'ancienne forêt a aussi profité des innovations de la deuxième moitié du XIXe siècle. M. Durand-Claye, dans un mémoire sur les cultures obtenues à Gennevilliers par l'emploi des eaux des égouts de Paris, présente des chiffres tout à fait éloquents. La dernière récolte a donné 100,000 kilogrammes de betteraves, 27 hectolitres de blé, 18,000 kilogrammes de foin sec à l'hectare. Aujourd'hui, les produits des curages des rigoles, des bassins, ou même des draguages de la Seine, sont emportés par un grand nombre de cultivateurs industriels. Un peu plus loin, il apporte cette précision: On a expédié près de 4,000 tonnes de ces matières, aux frais des intéressés, dans la partie de la plaine non irriguée, à Chatou, au Vésinet, à Saint-Germain, etc. Ces matières sont ensuite revendues comme terreau ou comme gadoue. A mesure que la surface arrosée par les eaux d'égout augmente, la culture par les procédés ordinaires disparaît du pays. Une Commission nommée par le ministre de l'agriculture et du commerce a été chargée de constater, au point de vue agricole, les résultats des cultures de Gennevilliers. M. Hardy, directeur du potager de Versailles, a rédigé le rapport, qui vise les récompenses à décerner. Ainsi, les eaux des égouts de Paris consacrées à la culture agricole ont donné des résultats vraiment extraordinaires au point de vue du rendement et des bénéfices, et l'expérience poursuivie pendant sept ans ne pouvait parler avec plus d'éloquence.

Ainsi, dès les premières années, tout ou partie de la terre défrichée du Vésinet a été fertilisée par épandage. Aujourd'hui comme hier, plus encore peut-être,

le fragile équilibre de la Ville-Parc n'est maintenu qu'au prix de

soins constants, et de beaucoup d'eau.

Sources :

M. Nilles, La Genèse d'une cité-jardin, Paris I-Sorbonne, 1989.

Louis Figuier, Les merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes: industries chimiques, 1873.

F. Bourtayre, Le Vésinet 1856-1880, Paris X-Nanterre, 1981.

L'industriel de Saint-Germain, années 1858, 1859, 1860.

Société d'Histoire du Vésinet, 2006 • histoire-vesinet.org